Ayres Pietro *

AYRES PIETRO

Savigliano (Cuneo) 1794 - Torino 1878

Esordì giovanissimo come ritrattista e dal 1812 operò alla corte dello zar Alessandro I di Russia. Intorno al 1815 si trasferì in Polonia e per il conte Stanislao Kostka Potocki dipinse nel Palazzo di Wilanow (Varsavia) affreschi con paesaggi e II ritorno di Sileno, olio di soggetto mitologico. Nel 1822 frequentava l'Accademia Albertina di Torino come allievo di G. B. Biscarra, che gli riconobbe notevoli qualità di ritrattista. Come tale si affermò a Torino, esponendo nel 1829 il ritratto della Famiglia Ferrero della Marmora (Biella Piazzo, Palazzo Lamarmora). Nel 1830 soggiornò a Roma, dove si suppone abbia frequentato l’ambiente dell’Ac- cademia di Francia, venendo a conoscenza delle soluzioni figurative del Romanticismo moderato facente capo a H. Vernet. Dal 1833 partecipò, sotto la direzione di P. Palagi, al programma decorativo delle residenze sabaude. Numerosi i suoi interventi in Palazzo Reale, tra cui gli affreschi della volta del Meda-gliere con soggetti mitologici (1837), alcuni ritratti per la Galleria del Daniele e la decorazione di gusto “pompeiano” della volta del gabinetto di toeletta di Maria Adelaide d’Austria (1842). Mantenne anche la sua attività di ritrattista dell’aristocrazia piemontese (Enrichetta e Annibale Galateri di Genola, 1835, Savigliano, Museo Civico; Cesare Balbo, 1840 ca., coll. privata). Esponente di rilievo della pittura sacra di epoca carloalbertina, lasciò numerose opere fra le quali si ricordano la Sant’Anna, il Padreterno e le anime purganti (1846-1847, Torino, San Lorenzo); il San Filiberto in orazione (1845, basilica di San Giulio d’Orta); la Sant'Anna, la Vergine e S. Gioacchino (1840, Saluzzo, Santuario di Moretta); la Sacra Famiglia con il Padreterno (1844, Parrocchiale di San Martino, Torre Pellice). Per il teatro Civico della città natale eseguì nel 1835 il sipario con il Parnaso. Nel 1842 ebbe la nomina a professore presso l'Accademia Albertina.

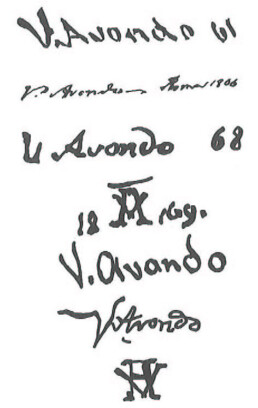

Avondo Vittorio *

AVONDO VITTORIO

Torino 1836 - 1910

Proveniente da un'agiata famiglia valsesiana, coltivò fin da giovanissimo la passione per l’arte e l’antiquariato. Forse allievo nel 1851 dell'Accademia di Pisa, di certo in quell'anno intraprese un viaggio di studio attraverso l’Italia e il Nordeuropa, in Olanda e in Germania in particolare, documentato da un tac-cuino di disegni datato e conservato presso la Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino.Tra il 1852 e il 1856 frequentò lo studio del paesaggista A. Calame a Ginevra. La conoscenza, nella città svizzera, di A. Fontanesi e il soggiorno nel 1855 a Parigi, dove visitò l'Esposizione Universale e venne a contatto con le coeve tendenze d'oltralpe, da C. Corot ai paesisti di Fontainebleau, furono elementi determinanti nella sua formazione, in particolare per il superamento della fase calligrafica d’influsso calamista e l’accostamento ai modi francesizzanti di G. Menn e G. Castan. Nella lunga stagione svizzero-francese disegnò e dipinse a Meyringen, a Sassénage nel Delfinato, a Hières, a Cannes e anche a Lozzolo, nell’alto vercellese. Nel 1857 si stabilì a Roma, vivendo uno dei periodi più fecondi della sua attività pittorica. Qui strinse amicizia con M. Fortuny, A. D’Andrade, N. Costa e l’ambiente inglese. Iniziò una serie di significativi studi nei quali la campa-gna romana è fonte inesauribile di emozioni, che anche in seguito si tradurranno in immagini con sensibili modulazioni della linea e del chiaroscuro e con luminosi accordi tonali (La valle del Pussino, 1874, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna). Negli anni '60 soggiornò ripetutamente in Piemonte, soprattutto nel vercellese e nel canavese, dove sin dal 1862 entrò in contatto con C. Pittara e il gruppo di Rivara (Campagna presso Gattinara, 1867, Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna) di cui interpretò le istanze veriste con intenso lirismo. Studioso dell'arte medievale, nel 1865 si trasferì da Roma a Firenze, chiamato come consulente per la Mostra del cinquecentenario dantesco presso il Museo del Bargello; in tale circostanza ebbe occasione di approfondire i contatti con la cerchia dei Macchiaioli (Paesaggio in Toscana, 1865). Al rientro a Torino, spinto dall’interesse per il dibattito sul restauro dei monumenti antichi, acquistò e restaurò (1872), insieme ad A. D’Andrade, il castello degli Challant a Issogne in Valle d'Aosta, che donerà allo Stato nel 1907. Dedito negli anni successivi agli studi di restauro e progettazione, limitò sempre più l’attività pittorica senza tuttavia rinunciarvi (Paese: al fiume,1878,Torino, coll. privata).Dal 1890 al 1910 ricoprì la carica di direttore del Museo Civico torinese che arricchì con qualificati acquisti della coeva pittura di paesaggio e alla quale lasciò in legato, alla sua morte, la propria collezione.

Avitabile Gennaro *

AVITABILE GENNARO

Napoli 1864 - dopo il 1911

Allievo dell’istituto di Belle Arti di Napoli, esordì all’Esposizione di Belle Arti di Firenze del 1893 con Nella corte. Trasferitosi a Parigi nei primi anni del secolo, partecipò con quadri di figura e d'ambiente ai Salon (Testa di donna, 1903; Al dessert, 1905; Nell'inverno, 1907), per indirizzare in seguito più decisamente le proprie tematiche al quadro di genere (La canzone piacevole, esposto a Monaco nel 1908).

Avanzi Vittorio *

AVANZI VITTORIO

Verona 1850 - Campofontana (Verona) 1913

Compì i primi studi all'Accademia Cignaroli a Verona; iniziò a esporre nel 1868 alla Società di Belle Arti di Verona e alla Promotrice di Torino. Passò quindi, fra il 1872 e il 1875, a perfezionarsi presso l'Accademia di Monaco di Baviera. Paesaggista, nella lunga attività espositiva fu legato a motivi ricorrenti: le campagne della Baviera (Sulle rive dell'Isaar, 1896, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) e quelle del bergamasco o del veronese (Ottobre, 1894, Verona, coll. Cassa di Risparmio), soprattutto nei dintorni di Campofontana dove soggiornò a lungo; numerose anche le marine venete (Marina presso Chioggia, esposto a Milano nel 1878; Laguna di Venezia, esposto a Milano nel 1889) e i paesaggi campani (Orti nei dintorni di Napoli, esposto a Milano nel 1887; Mattino a Posillipo, esposto a Milano nel 1892; Marina a Torre del Greco, Verona, Galleria d'Arte Moderna). Il soggetto agreste è spesso interpretato attraverso i moti dell'animo (Viaggio melanconico, esposto a Torino nel 1884; Triste giorno, esposto a Firenze nel 1885) e l’elemento naturale tende a prevalere sulla figura, in composizioni animate da un sottile sentimentalismo comune al paesaggismo veronese della metà del secolo.