Agazzi Carlo Paolo *

AGAZZI CARLO PAOLO

Milano 1870 - 1922

Fu allievo di G. Bertini all'Acca demia di Brera, dove apprese a dipingere a fresco; nel 1894 ebbe un premio accademico. Praticò tecniche diverse: si dedicò dapprima alle nature morte di fiori (Rose e margherite, Verona, Pinacoteca Comunale) e in seguito al paesaggio, con vedute di montagna (In Valsassina, Sui monti - lungi dal mondo, Rive dell'Adda, Alla stanga), marine (Mare grosso, Scogliera di Recco) e scorci della sua città (Milano d'inverno, Impressione milanese-neve, Impressione d'ambiente milanese - sole, Piazza Fontana, Impressione dalla piazza del Duomo di Milano, Sant'Ambrogio in Milano). Tentò anche il tema storico nell’Incontro di Garibaldi con la contessina Raimondi (Milano, Museo del Risorgimento). Come incisore si specializzò nell'acquaforte monotipica. Diede però migliori prove negli affreschi: decorò la villa di Carlo Alberto Pisani Dossi sul lago di Como e lasciò un’interpretazione fantasiosa del Faust di Goethe nella Villa Marenzi a Torbiato (rimasta incompiuta). Eseguì a fresco anche un Ritratto della madre Aladre ripreso da un precedente olio (Milano, Galleria d'Arte Moderna). Partecipò alle esposizioni della Permanente (1892, 1893, 1895) e della Famiglia Artistica (1909- 1911), alle Triennali di Milano (1889, 1894, 1900), alle Promotrici di Genova (1892), Torino (1892, 1896, 1902), e alla Biennale di Venezia del 1899.

Affanni Ignazio *

AFFANNI IGNAZIO

Borgo San Donnino (Parma) 1828 - Fidenza 1889

All'Accademia parmense ricevette un'educazione classicista legata al recupero del retaggio della grande scuola emiliana. Tra il 1848 e il 1849 partecipò alla guerra d'Indipendenza arruolandosi tra i bersaglieri. Se nel Pregare Iddio per i vivi e per i morti o La Vedova (Fidenza, Municipio) con cui esordiva nel 1853, svi-luppava in modo accademico un tema del repertorio di genere, nel Bramante presenta Raffaello a Giulio II (Parma, Galleria Nazionale), con cui ottenne il pensionato a Firenze nel 1859, mostrava di saper adattare al tema storico la cultura pittorica della tradizione emiliana. Durante il soggiorno fiorentino tentò le diverse tematiche del Romanticismo storico: La partenza del garibaldino (1861, Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti), La figlia di Jeffe piange il sagrificio cui viene condannata dal proprio padre (1862, Parma, Galleria Nazionale), Rebecca che guarda il monile donatole (1863, Parma, Galleria Nazionale). Non tralasciò pe raltro la produzione di quadri di genere: Un rifiuto (1863, Parma, Municipio), Il primo pensiero d'amore (1864, Salsomaggiore, Municipio). Su incarico del governo italiano portò a termine nel 1864 il Girolamo Savonarola in carcere rifiuta di sottoscrivere nel suo processo le parole che gli hanno strappato con la tortura (Parma, Galleria Nazionale) che, insieme a La cacciata dei Medici da Firenze (1864, Fidenza, Civica Galleria d’Arte), dimostra la riluttanza dell’artista a superare la rigida impostazione accademica, pur nella sapiente resa formale. In seguito compare nella sua opera qualche apertura verso modelli lombardi, come nella elegante costruzione della Donna allo specchio (1869, Piacenza, Museo Civico). Nella copiosa produzione degli ultimi anni ritornano numerosi i dipinti di genere: La venditrice di polli, La giocatrice del lotto, La preghiera (esposto a Parma nel 1870), Il menestrello e la sua donna (esposto a Firenze nel 1872), Un mesto pensiero alla patria (esposto a Milano nel 1872), Dolore e conforto (esposto a Milano nel 1876), Un concerto musicale del secolo XIV (esposto a Napoli nel 1877).

Aerni Franz Theodor *

AERNI FRANCESCO (FRANZ THEODOR)

Aarburg (Svizzera) 1853 - ? 1918

Giunto in Italia nel 1872, frequentò l'Accademia di Belle Arti di Modena, allievo di A. Malatesta. Passato a risiedere a Roma, fu introdotto nella vivace colonia di artisti tedeschi qui residenti. Frequentò specialmente Hern Corrodi, che accompagnò nel 1878 e nel 1879 in Egitto e a Cipro, riportando numerosi studi. Si specializzò nelle vedute, soprattutto di Napoli e Roma, che, come La passeggiata al Pincio e La Girandola di Castel Sant'Angelo (Roma, Museo di Roma), mostrano un gusto per il quadro di costume e colore locale. A partire dal 1901 espose con continuità alle Esposizioni romane ‘In Arte Libertas' (Il ritorno del perdono, 1901; Marina di Sorrento, 1901; Negli Abruzzi, 1902; Sole d'estate, 1902) e in quelle del l'Associazione degli Acquarellisti (Tivoli, 1904; Presso il bosco sacro, 1905; Dopo l'acquazzone, 1906; Il mammuth, 1907). A Mi-lano inviò nel 1906 un dipinto dal titolo La preda.

Ademollo Luigi *

ADEMOLLO LUIGI

Milano 1764 - Firenze 1849

Luigi Ademolli, detto Ademollo, studiò all'Accademia di Brera con il vedutista D. Aspari e in seguito fece pratica con i più affermati decoratori milanesi dell’epoca, i Gerii. Dal 1782 proseguì la sua educazione a Roma, dove associava lo studio della veduta scenografica di tipo piranesiano con copie delle tipologie di ornati classici e con la lettura di Omero, Virgilio e Plutarco. Inoltre, dai risultati stilistici successivi è evidente la sua partecipazione al clima preromantico che si andava creando a Roma nei circoli di artisti nordici e intorno a F. Giani. Nel 1789 realizzò la decorazione del teatro della Pergola di Firenze con soggetti mitologici, opera andata perduta ma che sappiamo apprezzata dai contemporanei per la novità dello stile e della scelta compositiva. Nella successiva decorazione della cappella Palatina in Palazzo Pitti (1791-1792) le composizioni dilatate e dinamiche che ornano le pareti (L'entrata di Cristo in Gerusalemme, Crocifissione) offrono l'esempio della sua interpretazione in chiave preromantica del Neoclassicismo romano. Passato a lavorare a Siena, nelle sale dei palazzi Venturi Gallerani (1793-1794, sala delle Guerre Puniche), Ser gardi (1794-1795, sala del Ratto delle Sabine), Malavolti (1796- 1798, sala della Caccia di Diana), Giuggioli e Bianchi (1796-1798 ca.) alternò composizioni neo-cinquecentesche classiche, furori espressivi e paesaggi idilliaci; mentre nell'abside di San Donato (1794) dipinse una Caduta degli angeli ribelli di chiara ispirazione neomanieristica. Con la Restaurazione non mutarono le fortune dell'Ademollo, che nel 1816 fu chiamato a ornare la sala della Musica e la sala dell’Arca di Palazzo Pitti; intorno al 1820 era impegnato nella sala del Trono del Palazzo Ducale di Lucca a narrare le Gesta di Traiano, e La Costanza borbonica trionfatrice dell'inganno, dell'invidia e del Tradimento e, pressoché negli stessi tempi e con alcune ripetizioni di repertorio, realizzava per Ferdinando III il Trionfo degli Asburgo nella Reggia fiorentina. Negli anni successivi si mantenne distante dalle tendenze contemporanee che volgevano al Purismo o all’Accademismo e nelle sue opere si rafforzarono i valori espressivi resi con una semplificazione di segno quasi secentesca. Si dedicò a diverse tecniche: la pittura a olio e a tempera, quella murale a fresco, mezzo fresco, encausto, il disegno per l'incisione; fra queste vanno ricordate le illustrazioni dell 'Inferno e del Purgatorio di Dante realizzate fra il 1817 e il 1819.

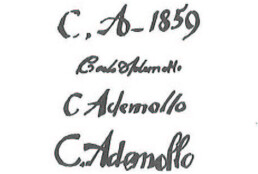

Ademollo Carlo *

ADEMOLLO CARLO

Firenze 1824 - 1911

Nipote di Luigi, dal 1838 frequentò l’Accademia fiorentina; avviato da G. Bezzuoli alla pittura di storia, già agli esordi, nel 1848 se ne allontanava preferendo i soggetti di costume contemporaneo e i paesaggi dal vero. Nel 1849 inviò alla Promotrice fiorentina Artisti in campagna, un quadro oggi disperso, che potrebbe costituire un prezioso riferimento cronologico per la conoscenza dello sviluppo della pittura di paesaggio in Toscana. Già agli inizi degli anni ’50 aveva raggiunto una discreta notorietà come pittore di scene di genere: i dipinti presentati alle Promotrici del 1850 (Lo zio che racconta la novella), del 1851 (Riposo di cacciatori), del 1852 (Cane da caccia e La vedova dell’artigiano) e del 1853 (Venditore di caccia e Vagabondo con la sua famiglia) furono apprezzati per l’accurato e vivace descrittivismo e per la natura edificante del messaggio. Nel 1852 fu tra i frequentatori del Caffè MIchelangiolo e partecipò con una scena della Disfida di Barletta alla decorazione della famosa saletta riservata agli artisti. Dal 1854 iniziò la consuetudine di recarsi a dipingere in Chianti, in quel sodalizio di pittori che prese il nome di Scuola di Staggia: una ripresa di quei paesaggi doveva essere nell’Antico castello di Gaville in Toscana, esposto a Genova nel 1854. Nelle opere presentate in questi anni Ademollo mantenne la preferenza per i soggetti esemplati o edificanti come Orfano e benefattrice (Firenze 1854), Arte e Libertà (Genova 1855) Il pentimento del traviato (Genova 1856), o per temi cari cari al Romanticismo storico come nelcaso di Pia de’ Tolomei condotta in Maremma (Firenze 1856), Dante nel monastero di Pontecorvo a Fonte Avellana (Firenze 1857) e l’Arresto di Jacopo de’ Pazzi sulle Alpi di San Benedetto (Firenze 1859). Non tralasciò il paesaggio: Paesaggio con la grotta del Romito (Firenze 1855), Una mandria in riposo (Firenze 1856), Motivo dal vero presso Antignano (Genova 1858), Le Alpi di S. Benedetto nella Romagna toscana (Milano 1859), Veduta di Firenze (Firenze 1860). Nel 1859 partecipò come volontario alla campagna militare e poté trarre studi dal vero dei luoghi delle battaglie di San Martino e Solferino: da La posizione di Solferino dal lato del Camposanto (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) e da La Controcania di S. Martino dopo la battaglia (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) ebbe origine la grande tela della Battaglia di S. Martino (1862, Firenze, Museo del Risorgimento) allogatagli dopo la partecipazione al concorso Ricasoli; dalla campagna militare riportò anche gli spunti che dettero vita alla trilogia dell’Anna Cuminello (1859, Firenze, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti; Arezzo Museo Medievale e Moderno), al Pasquale Cova (1861, Firenze, Museo del Risorgimento) e alla Morte di Ernesto Cairoli alla battaglia di Varese (1862, Pavia, Museo Civico). E’ quella dell’Ademollo una pittura dalla felice resa drammatica e di sicuro successo, come nell’Ugo Bassi davanti al Consiglio Statario (Bologna, Museo del Risorgimento) o nel Mastino che salva un bambino dalle acque dell’Arno (replica a Firenze, Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti), opere che d’altro canto apparivano ancorate a una scelta formale ormai superata dalle nuove tendenze della pittura realista. A tale scelta peraltro l’artista restò fedele anche nella produzione successiva, in gran parte legata ai temi risorgimentali (La Breccia di Porta Pia, Eccidio della famiglia Tavani Arquati, Milano, Museo del Risorgimento).