Abrami Felice *

ABRAMI FELICE

Milano 1872 - Abbiate Guazzone (Varese) 1919

Allievo a Brera di F. Carcano, ne seguì le esperienze sulla ricerca degli effetti di luce e sulla divisione del colore ritraendo paesaggi della Brianza, strade della vecchia Milano e angoli suggestivi del Piemonte, della Lombardia e del Veneto; si dedicò anche alla figura e al ritratto. Nel 1900 espose alla IV Triennale di Milano (Oltre il colle) e fra il 1906 e il 1909 alle Esposizioni di Belle Arti e della Famiglia Artistica (La campagna di Chioggia, Venezia, Chiesa in montagna, A Piotti, Paesaggio, L'ospizio).

Abbati Vincenzo *

ABBATI VINCENZO

Napoli 1803 - 1866

Dopo l’alunnato presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, dove seguì fra gli altri il corso di scenografia di A. Niccolini, passò nello studio privato di L. N. Lemasle ed esordì nel 1826 con una copia da un'opera del maestro, la Veduta di un sotterraneo nella cappella Minutolo, presentata alla I Mostra Borbonica insieme a una Veduta del salone dei gessi del Regio Istituto di Belle Arti. Già da quegli inizi appare definito l’indirizzo verso una pittura prospettica, che dall'esperienza scenografica traeva la tecnica per realizzare quelle esatte vedute d'interni (Interno di palazzo Sangiacomo, 1830, coll. Banco di Napoli), soprattutto di chiese, animate da decisi contrasti di luce, che costituiranno la nota dominante del percorso successivo dell’artista: un genere di pittura gradito al gusto della corte napoletana e che gli procurò l’incarico di insegnante dei figli della duchessa di Berry; nel 1836 ritraeva La regina Maria Isabella nel suo appartamento nella Reggia di Capodimonte (Roma, Palazzo Primoli, coll. M. Praz). Sono di questi anni l’Interno del supporto di S. Gennaro (1836), Casa di Pescatori (1837), Coro di cappuccini a Sant'Erasmo (1838, Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti). Nel 1841 si trasferì con la famiglia, al seguito della duchessa di Berry, nei luoghi di soggiorno della corte, prima a Firenze e successivamente, dal 1844, a Venezia. Qui espose in quell’anno una serie di interni di chiese e di paesaggi napoletani, mentre nelle opere presentate nel 1846 affrontava temi diversi: Galileo trattenuto dagli inquisitori, Interno di una chiesa con processione di Crociati e Casa di marinai napoletani. Durante i moti del '48 seguì la duchessa di Berry a Graz, lasciando a Venezia la famiglia; ritornato nel 1849 risultava abitare nella parrocchia dei Frari. Negli anni seguenti si tenne legato alla produzione di interni di chiese e paesaggi eseguiti su vecchi studi o duplicati, sia per la sua protettrice sia per altri collezionisti: Interno di chiostro (esposto nel 1851), L'anfiteatro di Pozzuoli (esposto nel 1852), Monumento di Paolo Savelli nella chiesa di Santa Maria dei Frari a Venezia (1856, coll. privata). Pure di questo periodo è Lo Studio di Raffaello Sanzio (Roma, Palazzo del Quirinale). Nel 1859, caduto l’impegno con la duchessa, rientrava a Napoli e con il figlio Giuseppe traeva studi in San Domenico Maggiore (Cappella di San Domenico, esposto a Napoli nel 1859). Alla fine del 1860 fu nominato professore onorario del- l’Accademia di Belle Arti. Fu importante la sua influenza formativa sul figlio e di sicuro pesò il suo modello per la successiva pittura napoletana d'interno.

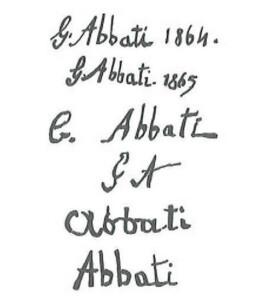

Abbati Giuseppe *

ABBATI GIUSEPPE

Napoli 1836 - Firenze 1868

Compì gli studi a Venezia dove il padre Vincenzo, pittore di interni, si era trasferito nel 1844. Dal 1850 al 1856 frequentò l’Accademia, dove fu allievo di M. Grigoletti e F. Bagnara; crebbe nel vivace clima culturale della città, dove conobbe nel 1856 Telemaco Signorini, Vito D'Ancona e Domenico Morelli e frequentò Stefano Ussi e B. Celentano. Nel 1859, tornato a Napoli, espose La cappella di san Tommaso d'Aquino in San Domenico Maggiore che colpì la critica per la naturalezza del chiaroscuro e soprattutto per il risalto dei bianchi. Nel 1860, volontario nella spedizione dei Mille, perse un occhio nella battaglia di Santa Maria di Capua. Trasferitosi subito dopo a Firenze, prese a frequentare il Caffè Michelangiolo ed entrò nel gruppo dei Macchiaioli: pur continuando a dipingere interni, iniziò a sperimentare il nuovo metodo di analisi della luce negli «ammassi di marmi di vario colore» nei chiostri di Santa Croce allora in restauro (Chiostro, Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti; Chiostro di Santa Croce, coll. Jucker). In quegli anni strinse una lunga e solidale amicizia con D. Martelli, del quale, a partire dall’agosto del 1861, fu spesso ospite a Castiglioncello. Qui realizzò le marine (Marina a Castiglioncello, coll. privata; Lido con bovi al pascolo, coll. privata) caratterizzate da quella parsi-monia di colori che indica una vicinanza con le opere di Fattori dello stesso periodo. Nel 1862 partecipò alla spedizione garibaldina dell'Aspromonte. Al ritorno, diede vita con S. Lega, O. Borrani, R. Sernesi e T. Signorini alla cosiddetta Scuola di Piagentina nella quale la lezione macchiaiola è reinterpretata in chiave malinconica e intimista: alcune opere di Abbati vicine, per inquadrature e soluzioni, ad altre di Lega e Borrani (Il Mugnone alle Cure, coll. privata; Stradina al sole, coll. privata), testimoniano della consuetudine degli amici di dipingere insieme lungo l'Affrico e il Mugnone. Nel novembre dello stesso anno l’artista andò a vivere in via dello Sprone con Martelli che lo ricorda dedito alle letture di sant’Agostino, Zola, Proudhon, Taine, Thiers. Tra il 1862 e il 1864 fu presente alle Promotrici con interni monumentali (Interno del Palazzo del Podestà) e paesaggi (Motivo sull'Arno, Ulivi a Monte alle Croci).Nel luglio del 1864 dipinse a Pisa la Veduta deI camposanto (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna) per una ipotetica commissione, in realtà frutto di un sollecito espediente degli amici Martelli ed E. Mazzei per alleviare le sue precarie condi-zioni economiche. Durante l'estate, a Castiglioncello con Borrani e Sernesi, dipinse una serie di tavolette (Bimbi a Castiglioncello, coll. privata) caratterizzate dalla magrezza del velo pittorico che lascia trasparire la venatura del legno, accorgimento usato anche da Borrani e da Fattori. Nel 1865 eseguì il ritratto di Teresa Fabbrini, la compagna di Martelli (Ritratto di signora in grigio, Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti). L'anno successivo espose alla Promotrice di Napoli e poi all'Esposizione Nazionale di Parigi il dipinto Monaco al coro (Napoli, Museo di Capodimonte). Dall'inizio del 1867 si stabilì a Castelnuovo della Misericordia e nell'estate dipinse, oltre ai Bovi al carro (coll. privata), una serie di tavolette dal caratteristico taglio allungato e con un impasto pittorico più corposo (Veduta di Castiglioncello, Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti). All’inizio del 1868, morso dal suo cane, morì di idrofobia.