Al Musée d’Orsay l'atmosfera si fa russa

Arriva a Parigi una grande monografica dedicata a Troubetzkoy, l’artista italiano appartenente a una famiglia aristocratica trasferitasi in Lombardia a metà Ottocento: il principe interprete della natura.

Dal 30 settembre all’11 gennaio 2026 il parigino Musée d’Orsay, in collaborazione con il Comune di Milano-Cultura, il Museo del Paesaggio di Verbania, la Galleria d’Arte Moderna di Milano e Csm Cultura, ospiterà la mostra «Paul Troubetzkoy. Il principe scultore» dedicata all’artista italiano (1866-1938), appartenente a un’aristocratica famiglia russa trasferitasi a metà Ottocento in Lombardia.

A curarla saranno Édouard Papet, conservatore generale Scultura del Musée d’Orsay, Anne-Lise Desmas, senior curator e direttrice del dipartimento sculture e oggetti d’arte del J. Paul Getty Museum di Los Angeles, e Cécilie Champy, conservatrice e direttrice del Musée Zadkine di Parigi. Il Museo del Paesaggio di Verbania che ospita la gipsoteca Troubetzkoy, originatasi dalla donazione effettuata nel 1938 da parte degli eredi dello scultore di oltre 300 sculture, gessi e non, provenienti dai suoi atelier di Neuilly-sur-Seine e di Suna di Novara, contribuirà con il prestito di una quarantina di creazioni, al posto delle quali sarà possibile ammirarne in sede altre solitamente celate al pubblico poiché conservate nei depositi.

Proprio in vista di questa grandiosa monografica, la prima in Francia dedicatagli, lo scorso anno il d’Orsay ha finanziato un’importante azione di restauro di 44 sculture di proprietà del museo di Verbania. Condotta a termine lo scorso gennaio da un’équipe specializzata guidata da Maria Gabriella Bonollo, ha interessato in modo massivo 13 sculture, mentre per le restanti si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria.

La rassegna parigina, costituita da 118 opere tra sculture, dipinti, fotografie e disegni frutto di prestiti nazionali e internazionali (Musée des Beaux-Arts di Parigi, Detroit Institute of Arts e Fine Arts Museums di San Francisco), avrà un’ulteriore tappa nella Galleria d’Arte Moderna di Milano (27 febbraio-28 giugno 2026), con la curatela di Paola Zatti e Omar Cucciniello. L’obiettivo che si prefigge è ripercorrere la vicenda biografica e la straordinaria ascesa professionale, per la quale Parigi giocò un ruolo determinante, di questo «interprete della natura», come lui stesso amava definirsi.

Per tentare di comprendere il processo creativo dell’artista, il cui nome spesso è stato frettolosamente associato a quello di Auguste Rodin o di Medardo Rosso, la mostra presenterà nelle sette sezioni tematiche molti disegni, schizzi e modelli preparatori utili a documentare i diversi stadi di quella sua digitazione rapida e virtuosa dal bozzetto alla versione definitiva.

Autodidatta, poliglotta e convinto seguace del vegetarianismo, Troubetzkoy, liberatosi dall’iniziale influenza scapigliata, riuscì a coniare attraverso piccoli ritratti a figura intera e alcune opere di carattere monumentale, un proprio lessico tramite un approccio con la materia di sorprendente immediatezza espressiva. Le sue creazioni, modellate con estrema rapidità e scioltezza, riescono a raggiungere quel fremito di vita, tanto apprezzato nel 1900 da Vittorio Pica, quell’intensità ed eloquenza interiore che si scorgono nei personaggi tratteggiati con dinamiche pennellate da Sargent o Boldini. I suoi soggetti, liberati dalla costruttiva rigidità della posa, riflettono l’immediatezza fenomenica degli effetti atmosferici grazie alla ricerca degli effetti di luce, allo slittamento dei piani costruttivi e al tocco impressionista.

All’iniziale successo conseguito in Italia attraverso la costante partecipazione alle diverse mostre milanesi di Brera, della Famiglia Artistica e della Permanente, seguì l’affermazione in Russia (1896-1904), a Parigi (1904-08) e negli Stati Uniti. Figlio di un diplomatico, Pyotr, grande appassionato di botanica, e di una cantante lirica newyorkese, Ada Winans, lo scultore, precocissimo nel modellare e disegnare, trascorse l’infanzia e l’adolescenza a Villa Ada, a Ghiffa, sul versante piemontese del Lago Maggiore, crescendo in un ambiente cosmopolita molto stimolante, animato da letterati e artisti come Eleonora Duse, Alfredo Catalani, Benedetto Cairoli, Eugenio Torelli Viollier, Emilio e Giuseppe Treves, Virginia Dolci Tedeschi, Tranquillo Cremona, Arrigo Boito, Giuseppe Grandi e soprattutto Daniele Ranzoni. Quest’ultimo vi soggiornò ripetutamente nel decennio Settanta collaborando con Pyotr al progetto di un giardino di piante esotiche animato da giochi d’acqua, impartendo lezioni anche ai fratelli Pierre e Luigi.

Fu in questo vivace cenacolo, dove si organizzavano lauti pranzi seguiti da coinvolgenti serate musicali, visitato anche da personalità di fama mondiale come il generale Ulisse Grant o il khedivè d’Egitto Ismail Pascià, che Ranzoni ambientò numerosi dipinti come i ritratti di Ada, «Il Sasso di Ferro e i Pizzoni veduti da Villa Ada sul Lago Maggiore», «Lo châlet di Villa Ada», «Gigi nella serra» e il delizioso «I figli dei principi Troubetzkoy col cane». E ad animare quel microcosmo, quella «dacia» densa di umori e d’intermittenze del cuore lambita dal Lago Maggiore tra Verbania, Intra e Pallanza, scenografia ideale per una novella di Camillo Boito, vi erano anche Vittore Grubicy de Dragon e l’amico Arturo Toscanini, estimatore della pittura divisionista e macchiaiola. Al ritorno da un soggiorno in Russia, nel 1884 Troubetzkoy si trasferì a Milano dove frequentò per un breve periodo gli studi di Ernesto Bazzaro e Donato Bracaglia, stabilendosi in via Solferino.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, ottobre 2025

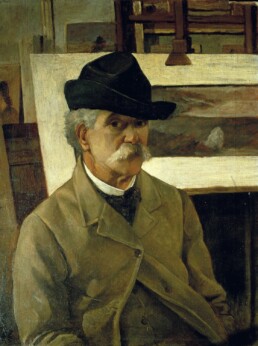

Fattori e i suoi maestri, amici, allievi, antagonisti

A Villa Mimbelli una retrospettiva a cura di Francesco Farinella celebra il bicentenario di “un uomo del ’48” la cui eredità si estende a molti artisti cruciali del primo Novecento italiano.

Vicino alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva, uno dei luoghi di culto più antichi e significativi di Livorno, a Villa Mimbelli, sede dal 1994 del Museo Civico Giovanni Fattori, fervono grandi preparativi. L’imponente mole di interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione dell’edificio e del parco appartenuti al facoltoso commerciante di granaglie di origine dalmata, Antonio Mimbelli, sono conclusi. Tutto è pronto per presentare al pubblico una grande rassegna retrospettiva. Una vera e propria antologica attraverso la quale il Comune di Livorno ha inteso celebrare l’importante ricorrenza del bicentenario della nascita di uno dei suoi figli più amati, il macchiaiolo Giovanni Fattori. Il progetto è promosso dal Comune di Livorno, in collaborazione con l’Istituto Matteucci di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Piacenza. Fondazione Livorno e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ricoprono il ruolo di main sponsor, affiancate da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci come sponsor e da Howden Spa in qualità di sponsor tecnico.

La mostra segue ad appena due mesi di distanza l’altra monografica conclusasi il 29 giugno che, più contenuta numericamente, ha ottenuto a Piacenza, presso Palazzo XNL, un grande successo di pubblico ed un forte riscontro di critica.

Ne parliamo con il curatore Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa che, oltre a coltivare la passione per la pittura dell’Otto-Novecento ha al suo attivo numerose pubblicazioni dedicate all’arte italiana in epoca rinascimentale ed all’approfondimento dei suoi intricati rapporti con l’antichità classica.

Professor Farinella ho letto che la mostra inaugurerà il 6 settembre, data di nascita del pittore, e che il percorso sarà animato, complessivamente, da circa 250 opere tra olii, pastelli e grafica. Può spiegarci, a grandi linee, quali novità devono aspettarsi i visitatori? In quale elemento questa mostra si distingue rispetto alla precedente?

La mostra livornese su Fattori è completamente diversa da quella piacentina, anche se riproporrà un nucleo di opere già presenti a Palazzo XNL: è infatti strutturata come una mostra monografica cronologica, allestendo cioè le opere secondo un preciso itinerario biografico, che si snoderà nei tre piani di Villa Mimbelli, permettendo al visitatore di seguire il lunghissimo percorso artistico di Fattori, dagli esordi a Livorno e a Firenze, negli anni Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento, attraverso oltre mezzo secolo di storia, fino ai primi del Novecento, quando le arti visive vanno incontro ad una trasformazione radicale ed irreversibile. Il percorso sarà punteggiato da opere di altri artisti: i maestri (Baldini, Bezzuoli e Pollastrini), gli esempi che lo hanno influenzato (Nino Costa), gli amici con cui dialogava (Ferroni, Francesco Gioli e Cannicci), gli artisti contro cui ha lottato (De Albertis, Müller), gli allievi che lo hanno amato e “tradito” (Nomellini).

Giovanni Fattori è stata una delle personalità più autentiche e coerenti del panorama figurativo dell’Ottocento europeo. Promotore di un’arte quale riflesso dell’esistenza ha contribuito, non solo con l’esecuzione dei soggetti militari, all’elaborazione di un vero e proprio linguaggio nazionale. La sua pittura, espressione visiva dell’intimo dialogo instauratosi tra l’artista e la realtà circostante, favorisce mai come oggi una riflessione sulla complessità del cruciale momento storico e politico che stiamo vivendo.

In effetti, in un momento in cui purtroppo le guerre sono tornate drammatiche protagoniste anche in Europa e si parla di investire nuovamente enormi somme di denaro nel riarmo, può essere interessante riflettere sulla originalissima interpretazione fornita da Fattori delle battaglie che hanno scandito la storia del Risorgimento, portando all’unità d’Italia: anche se Fattori aveva condiviso gli ideali libertari e democratici che hanno ispirato molti dei protagonisti di questo periodo storico (definendosi sempre, anche negli ultimi anni di vita, “un uomo del 48”), la sua rilettura della storia contemporanea presenta, come già notato da alcuni critici contemporanei, tratti di assoluta originalità. Prendiamo, ad esempio, le due grandi battaglie divenute proprietà del museo livornese, grazie a sottoscrizioni pubbliche che hanno incoraggiato e sostenuto Fattori: nella Carica di cavalleria a Montebello l’artista, pur raffigurando una vera battaglia, colta nel momento drammatico dello scontro caotico dei soldati piemontesi ed austriaci, ha tuttavia evitato di esaltare il vincitore e di sottolineare, come in altre interpretazioni figurative del medesimo evento, l’eroismo dei protagonisti. Nel monumentale Assalto alla Madonna della Scoperta Fattori ha compiuto un passo ulteriore: la battaglia, in questo caso, quasi non si vede, relegata sullo sfondo, mentre tutta l’attenzione si concentra sulle retrovie, sui movimenti delle truppe, sugli ufficiali fermi su un’altura e intenti ad osservare lo svolgersi degli eventi, ponendo al centro della scena un particolare assolutamente secondario: un soldato di spalle, sceso da cavallo ed intento a stringere i finimenti della sella. Non ci sorprende che la commissione del Concorso Berti, a cui fu presentato questo capolavoro, abbia alla fine deciso di premiarlo, non tuttavia come un “dipinto di storia”, ma come una più prosaica “scena di genere”.

Sullo sfondo del periodo post unitario, dominando anche altri generi come il ritratto ed il paesaggio, Fattori ha proposto un’inedita lettura dei fatti dell’arte non più separati dalla vita. Soprattutto in questi due temi, applicando il principio di verità ad una profonda capacità d’introspezione psicologica quali traguardi ha raggiunto?

In quella che probabilmente rimane la più bella tra tutte le monografie dedicate a Fattori nel Novecento, pubblicata a Firenze nel gennaio del 1913 sotto gli auspici di Oscar Ghiglia e Gustavo Sforni, l’artista livornese viene definito “un grande pittore di tutta la natura”, intendendo cioè la sua capacità di interpretare a 360 gradi la realtà che lo circondava, indagata in prima battuta mediante la quotidiana pratica del disegno: sia la natura del mondo rurale, colta nelle armoniche campagne livornesi e fiorentine così come nel primitivo scenario maremmano, sia la natura umana, nelle vesti di acutissimo ritrattista capace di penetrare empaticamente nei segreti dell’animo umano, sia la realtà della storia contemporanea. E non solo le esaltanti battaglie risorgimentali, ma anche e soprattutto la vita quotidiana, ripetitiva e spesso banale, dei soldati. Con gli anni e con la delusione per gli esiti dell’unificazione d’Italia, secondo quella visione del “Risorgimento tradito” che accomuna tanti intellettuali italiani di fine Ottocento, emergono in questo totalizzante realismo fattoriano (che lui aveva battezzato con la parola “verismo”, per sentirsi in sintonia con gli esiti letterari di Verga, Capuana e Fucini, che aveva in realtà anticipato) nuovi temi più amari e drammatici: l’inutile sacrificio dei soldati semplici, sconfitti e abbandonati senza vita sul campo di battaglia o staffati e trascinati dai loro cavalli, l’assurdità delle guerre coloniali intraprese in terra d’Africa, scandite da rari successi (dove tuttavia protagonisti diventano i nemici, impegnati a lottare per la libertà della loro terra), la durezza di una vita di spossante lavoro senza sbocchi, come in una memorabile tavoletta del museo livornese, con quella famiglia di carbonai che sembra fagocitata dalla miseria e dalla sporcizia.

La mostra presenta anche opere di altri autori che, poste in dialogo con la produzione del pittore livornese, vi sono accostate come testimonianza della vitalità del suo linguaggio. Una lezione recepita dalla cultura novecentesca in maniera non univoca, tanto da originare e stimolare, esperienze artistiche anche distanti tra loro. Può illustrarci qualche esempio?

Nella sezione finale della mostra, prima della vera e propria conclusione, si è pensato di presentare al pubblico una serie di “dialoghi” tra opere di Fattori e di artisti che lo hanno avuto come maestro o come modello: si potrà così cogliere tutta l’ampiezza e la varietà del lascito fattoriano nell’arte e nella cultura novecentesche. Da Mario Puccini, che lo ebbe come insegnate all’Accademia di Belle Arti, ad Oscar Ghiglia, che ne frequentò lo studio fiorentino, diventandone amico, da Amedeo Modigliani, che lo conobbe a Livorno frequentando la scuola di Guglielmo Micheli, a Giorgio Morandi, che lo ammirò in particolare come sommo acquafortista. L’eredità di Fattori, in realtà, è talmente vasta e diramata che potrebbe estendersi a molto artisti cruciali del primo Novecento italiano, da Carrà a Rosai, da Soffici a Viani: se Fattori è stato sentito, da artisti così grandi e così diversi, come un “maestro” a cui rifarsi per affrontare le avventure di un mondo completamente mutato rispetto a quello ottocentesco, è perché Fattori ha saputo incarnare quella veste sia come esempio etico, per la sua intatta e adamantina moralità indifferente alle leggi del mercato o ai gusti del pubblico, sia come esempio linguistico, a causa cioè di quei tratti stilistici antiaccademici e protonovecenteschi che lo differenziano da tutti i suoi, pur grandissimi, contemporanei.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, settembre 2025

L’eterno gioco dell’arte.

A Palazzo Cucchiari di Carrara una mostra esplora l’inscindibile legame tra arte e gioco nel periodo compreso tra la corrente realista e le due guerre.

Inseritasi a pieno titolo nei circuiti espositivi nazionali ed internazionali, Palazzo Cucchiari a Carrara, sontuosa residenza ottocentesca progettata da Leandro Caselli, si appresta a celebrare il primo decennale di attività. Sede della Fondazione Giorgio Conti, istituita dalle sorelle Franca e Daniela per celebrare la memoria del padre, ha al suo attivo una serie di mostre che a partire dal 2015 lo hanno riconsegnato alla città dopo un attento restauro filologico divenendo un luogo d’affezione e punto di riferimento per progetti espostivi dedicati alla cultura figurativa del XIX e XX secolo.

Estimatore di scultura e appassionato cultore di arte contemporanea, Massimo Bertozzi, per oltre vent’anni curatore degli spazi espositivi del Palazzo Ducale di Massa e direttore dal 2016 del civico Museo Guadagnucci, ha seguito la direzione culturale di Palazzo Cucchiari sin dalla sua nascita promuovendo, grazie alla rete di rapporti instaurati con prestigiose istituzioni museali, numerose collaborazioni che gli hanno consentito di allestire rassegne di indubbio valore scientifico.

Il 28 giugno a Palazzo Cucchiari si è inaugurata la mostra In gioco. Illusione e divertimento nell’arte italiana 1860-1940. Può spiegarci Dottor Bertozzi come è nata l’idea di questa mostra e il motivo che si cela dietro la scelta di prendere in esame tale preciso periodo cronologico?

Un anno fa, durante l’allestimento della mostra “Belle Epoque”: collocando I figli del popolo di Gioacchino Toma, con i bambini che giocano “ai garibaldini”, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente costruire, per il decimo anniversario di Palazzo Cucchiari, una mostra “divagante e divertente” sul gioco; dal giorno dopo abbiamo cominciato a lavorarci.

Il periodo di riferimento è stato dettato in parte dall’argomento, perché con la modernizzazione cambia l’idea stessa dello svago e del divertimento, per via dell’industrializzazione del giocattolo, della spettacolarizzazione dell’intrattenimento, della diffusione dello sport e dell’istituzionalizzazione del gioco d’azzardo; per altro verso si vuole anche fare riferimento al riemergere di una vocazione nazionale dell’arte italiana e al suo difficile riposizionamento sulla scena internazionale.

In che rapporto si pone questa esposizione rispetto alla prima La scuola carrarese all’Ermitage: Canova e i maestri del marmo che nel 2015 segnò l’inizio della nuova vita di Palazzo Cucchiari?

Banalmente si potrebbe dire che tutto è in conseguenza di quello che c’è stato prima, ma la “La scuola carrarese” approfitta di un proficuo rapporto di collaborazione, in atto dagli anni Novanta del secolo scorso, tra le istituzioni locali e il Museo Ermitage di San Pietroburgo, cosa che ha certamente facilitato l’esordio.

La mostra odierna è piuttosto frutto del percorso virtuoso che la Fondazione Conti e Palazzo Cucchiari hanno compiuto in questi anni, facendo tesoro delle occasioni di confronto e collaborazione con decine e decine di prestigiose istituzioni artistiche italiane, e poi con l’eccellenza degli operatori privati, collezionisti, galleristi, fondazioni e archivi, accumulando così esperienze, che hanno permesso di correggere i difetti e di rimediare agli imprevisti.

Può illustrarci l’ordinamento delle diverse sezioni attraverso le quali si articola il percorso espositivo?

Le sezioni sono quattro: la prima, legata alla tradizione, fa riferimento alle occasioni di svago e di divertimento d’ogni giorno.

Il gioco è una cosa di tutti, in ogni senso popolare; almeno così la pensano i pittori italiani quando cominciano a guardare la realtà della vita di tutti i giorni: le scene della pittura di genere si popolano così di pacifici giocatori di carte come di più sguaiate manifestazioni pubbliche, tombole in piazza, balli paesani e feste campestri, com’è nella Pineta di Moses Levy o nella Scena danzante di Nomellini, e quindi di ogni altra attività di svago o di ricreazione, all’aperto e legata alla tradizione; così come per altro verso si popolano di bambini che rincorrono il cerchio o di bambine che giocano con la bambola, e poi di piacevoli letture, come quella di Maria, figlia del pittore Sottocornola, e ombrose conversazioni in giardino, che ben presto sfociano nella moda delle passeggiate al parco, come nel Rencontre a bicyclette di Zandomeneghi, o di gite in carrozza lungo i viali delle rimembranze, cui allude la Carrozzella di Carlo Carrà.

Ma il gioco è un connotato dell’età dell’infanzia, e a questo è dedicata la seconda sezione della mostra, per quanto in realtà per un bambino il gioco è sempre un ingresso anticipato nel mondo dei grandi.

I bambini agiscono come “robivecchi dell’umanità”: qualunque cosa scartata dagli adulti può diventare un giocattolo, rigenerato a nuova vita dalla fantasia, che gli conferisce una nuova dimensione. Le bambine che fanno le signore, nel dipinto di Lega, i giocattoli del piccolo Cesare Lionello di Casorati, il Ragazzo ai burattini di Giuseppe Gorni, così come le Bambine, pronte a giocare col cerchio, di Campigli, stanno svolgendo una funzione vitale, per la loro crescita, così che anche per gli artisti quello dei giochi si propone come un universo fantasioso, uno stimolo all’immaginazione e all’attività creativa.

Il “mondo in miniatura” dei bambini è in effetti un mondo a parte, proprio come quello delle immagini che baluginano nell’occhio smagato degli artisti.

Così che tra nostalgie del paradiso perduto e voglia di evasione, si fa strada nelle poetiche degli artisti il rimpianto per la condizione dell’infanzia, l’età dell’Innocenza, come dovrebbe essere l’età dei giochi.

All’invenzione del tempo libero e quindi all’invenzione di nuove forme di sospensione della realtà, è dedicata la terza sezione della mostra, che ruota intorno al gioco di abilità e all’esibizione spettacolare.

La società moderna istituzionalizza vecchie forme di intrattenimento, i giochi di strada, come quelli del Baraccone da fiera di Capogrossi e gli spettacoli circensi, come nei Circhi di Renato Natali o Ligabue, e diffonde le rappresentazioni dal vivo, dalla commedia dell’arte al teatro classico, com’è il caso della Serenata alla luna di Afro o del Pagliaccino di Primo Conti, con la mondanizzazione della musica che, da camera e da salotto che era, diventa da tabarin e cafè chantant, e rimettendo in gran voga il “mondo all’incontrario” del carnevale, come quello di Viareggio prodotto da Lorenzo Viani.

Il tempo libero, nella società moderna, non può restare tempo “perso” e va trasformato in tempo socialmente utile e produttivo, e a questo sviluppo del divertimento è dedicata la quarta sezione “Sfide, competizione, destino”.

Così che ben presto sarà il gioco stesso a trasformarsi in una forma di spettacolo, con lo sviluppo di ogni genere di sport e la legalizzazione delle lotterie e dei casinò.

Il culto della velocità, le “auto futuriste” di Mario Sironi e Iras Baldessari, il brivido dell’azzardo, com’è nella Partita a carte di Rosai o in quella ai dadi di Alberto Martini, così come il fenomeno nuovo dell’eroismo sportivo, qui in raccontato dalle sculture, dal Nuotatore di Marino al Pugile di Messina, dall’Acrobata cinese di Minguzzi al Guidatore di Sulky di Farpi Vignoli, fanno dello sport e delle scommesse uno dei connotati dell’Italia novecentesca, a portata di mano degli artisti, che attraverso la lente deformante delle avanguardie o ingessati nei rigori formali del ritorno all’ordine, ricavano dal mondo del gioco il loro specifico giudizio, di apprezzamento o di critica, della qualità della vita.

Lei afferma che il gioco, tema largamente rappresentato nella pittura di ogni epoca, è quasi sempre connesso a richiami allegorici vedi le implicazioni etiche dei giocatori di Caravaggio o l’allusione al ruolo sociale dei giocatori nella pittura francese del Settecento. Solo nel XIX secolo l’attenzione degli artisti si concentra sulla sua funzione di svago o pausa dai “quotidiani affanni” che molto democraticamente riguarda tutti: aristocratici e contadini, preti e militari, donne e bambini”. Cosa accade con l’avvento del nuovo secolo?

Con il nuovo secolo il gioco viene istituzionalizzato, nel senso che il tempo libero viene riconosciuto come tempo socialmente utile e giocare non è più tempo perso, purché lo si faccia nei luoghi giusti, seguendo le regole e ovviamente pagando il biglietto. Il gioco perde spontaneità al punto che per gli artisti diventa sempre meno attrattivo e stimolante. Basterà pensare alla progressiva scomparsa delle attività circensi e degli spettacoli di strada, così cari agli artisti, alla perdita di qualunque mistero del mondo del Luna Park, alla banalizzazione degli avvenimenti sportivi o anche all’esasperata mercificazione dello spettacolo, per cui è proibito fotografare o riprendere qualunque di qualunque rappresentazione teatrale: viene da considerare che in queste condizioni non solo non avremmo mai avuto le ballerine di Degas, ma neppure i Luna Park di Moses Levy o Lorenzo Viani, gli Arlecchini di Murer o di Severini, i Saltimbanchi di Mosè Bianchi o di Capogrossi.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, luglio 2025

Lo spirito di Napoleone aleggia ancora sull'Elba

Lo spirito di napoleone aleggia ancora sull’Elba

Pochi personaggi hanno suscitato e continuano ancora oggi ad alimentare l’interesse di storici, scrittori e, più in generale, di appassionati di cimeli come Napoleone Bonaparte. Proprio sull’onda di un ricordo mai sopito e conservatosi intatto negli animi degli isolani, lo scorso 4 maggio a Portoferraio è avvenuta l’annuale rievocazione storica della ricorrenza dell’arrivo all’Elba del condottiero, uomo di stato e legislatore francese. Le associazioni culturali presenti sul territorio hanno accolto i visitatori alla Villa di San Martino dove personaggi in abiti d’epoca hanno ricordato, come in gustosi tableaux vivants, abitudini, comportamenti e way of life tenuti a corte durante la permanenza dell’Imperatore sull’isola. Non solo. Già il 29 aprile, presso la Palazzina dei Mulini di Portoferraio (Livorno) si è tenuta la conferenza stampa indetta dal Comune di concerto con la Direzione Regionale dei Musei della Toscana per presentare al pubblico gli “Interventi di restauro delle aree a verde, reintegrazione delle connessioni territoriali e adeguamento degli spazi al servizio dei visitatori” dei Musei Nazionali delle Residenze Napoleoniche dell’Isola d’Elba. Il progetto approvato e finanziato interamente grazie a un finanziamento del PNRR di quasi due milioni di euro prevede un aggiornamento dei percorsi di visita delle due residenze, arricchiti da progetti attivi sul territorio, finalizzati ad una generale revisione filologica degli allestimenti, all’inclusività e a una più ampia fruibilità da parte del pubblico. In sintesi, l’obiettivo perseguito sarà quello di rendere i due compendi monumentali maggiormente interconnessi con il territorio, per un più intenso e diretto collegamento col contesto storico, naturalistico e paesaggistico dell’Isola. I lavori complessivi, curati dal fiorentino studio di architettura del paesaggio Bellesi-Giuntoli, partiranno a maggio, periodo dettato dalle tempistiche del PNRR e dal rispetto della stagionalità delle piantumazioni e saranno completati entro la fine del 2025 con riapertura definitiva per l’inizio della stagione turistica del 2026. Mentre si renderà necessaria la chiusura della Palazzina dei Mulini, sarà previsto un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico di Villa San Martino.

Relativamente al giardino della Palazzina dei Mulini, attraverso un attento restauro sarà ripristinato l’antico disegno del giardino all’italiana, esteso per cinquemila chilometri e prospicente la rada di Portoferraio, con la piantumazione delle essenze arboree e arbustive originarie sulla base degli elenchi napoleonici e delle stampe dell’epoca. Particolare attenzione sarà prestata all’adeguamento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un nuovo ingresso e, tramite un altro finanziamento PNRR, del rifacimento dei servizi. Inoltre, nelle aree di accoglienza al pubblico saranno previsti punti di sosta e ristoro e, all’interno dei giardini, una sala di attesa riparata, collegata alla nuova biglietteria.

I lavori nella Villa di San Martino riguarderanno soprattutto il ripristino della sentieristica all’interno del parco della Villa, estesa per una superficie di circa trentacinquemila metri quadrati, assicurandone il libero accesso soprattutto nei tratti di collegamento con il Parco Elbano. Sarà un itinerario molto dinamico, con un percorso animato da fontane ornamentali, sedute in pietra, vasche, la serra progettata da Adolfo Coppedè e la “Fontana di Napoleone” che sarà oggetto di restauro.

“L’occasione dei finanziamenti PNRR è fondamentale per le due Residenze napoleoniche dell’Elba” – dichiara Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei nazionali della Toscana del MiC – “Il progetto di riqualificazione e di restauro delle aree a giardino e parco è stato riconosciuto tra i migliori tra quelli presentati per l’Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” e, in aggiunta ai fondi PNRR dedicati al miglioramento dell’accessibilità, darà la possibilità di ridisegnare e potenziare le due sedi napoleoniche elbane, che sono al centro del patrimonio culturale e turistico dell’Isola. I lavori sono complessi ed articolati. La temporanea chiusura del sito museale dei Mulini, mentre Villa San Martino continuerà ad essere visitabile, è un piccolo sacrificio che sarà però il viatico per un forte rilancio museale, culturale e turistico di questi due splendidi siti.”

All’isola d’Elba dove, a dispetto del contesto paradisiaco avrebbe sperimentato più un cruccio assiduo e tormentoso che la tranquillità, Napoleone si era preoccupato di far ristrutturare all’architetto romano Paolo Bargigli un fabbricato ubicato nella parte alta e più antica del centro di Portoferraio, tra il Forte Falcone e il Forte Stella, in prossimità degli antichi mulini a vento, la Palazzina dei Mulini. Nel giugno 1814, successivamente allo sbarco sull’isola, a poca distanza dalla costruzione, aveva rilevato dai Manganaro, una locale famiglia di facoltosi proprietari terrieri, alcune proprietà tra cui un’abitazione rustica prospiciente la rada di Portoferraio. Determinato a farne la propria residenza estiva, cominciò i lavori di ampliamento dotandola di un giardino pensile e commissionando la decorazione parietale degli interni al pittore torinese Antonio Vincenzo Revelli. In seguito alla sua fuga precipitosa dall’Elba, Villa San Martino sarebbe passata ai fratelli Bonaparte finché nel 1851 l’avrebbe ereditata il principe russo Anatolio Demidoff, marito di Matilde, figlia di Jérome Bonaparte (G. Daddi, La petite armée, Edizioni Librarie Belle Arti, Firenze, 1996).

Discendente da una nobile famiglia divenuta estremamente facoltosa grazie al commercio di granaglie e all’estrazione e trasformazione di minerali e pietre semi preziose quali ferro, malachite e lapislazzuli nelle numerose miniere possedute sugli Urali in Siberia, Anatolio era tra gli uomini più ricchi d’Europa. Dopo le due guerre napoleoniche, il padre Nicola si era trasferito a Parigi e poi a Firenze, in palazzo Serristori, dove aveva svolto incarichi diplomatici per conto dello zar Nicola I. Frequentatore a Parigi di salotti e circoli esclusivi animati da esponenti dell’aristocrazia e diplomazia franco-russa, estremamente religioso e appassionato collezionista d’arte, Anatolio si era stabilito in Toscana commissionando e raccogliendo lavori di Andrea Della Robbia, Antonio Canova, Lorenzo Bartolini, Berthel Thorvaldsen, Giuseppe Bezzuoli, Luigi Pampaloni, Hiram Powers, James Pradier, Giovanni Dupré e Francesco Vinea. Già proprietario nel Granducato di fastose residenze come quelle di Bagni di Lucca, di Quarto, di Pratolino e di San Donato in Polverosa, a un così ingente patrimonio immobiliare, il principe nel 1851 avrebbe aggiunto la tenuta di San Martino a Portoferraio. Perseguendo il sogno di dare vita a un mausoleo dedicato a Napoleone contenente i cimeli raccolti, lo aveva inaugurato nel dicembre del 1859. L’architetto Niccolò Matas, direttore dei lavori di ampliamento dell’intero complesso, consistente in un peristilio di ordine dorico in granito giallo, aveva trascritto su una pergamena deposta nelle fondamenta, la volontà del principe: “Le XXX octobre MDCCCLI / sous le règne de Léopolde II Grand Duc de Toscane / en presence du Prince Anatole Démidoff / fondateur, / ont été commencés les travaux de cet édifice / destiné a conserver / auprès de la demeure temporaire de l’Empereur Napoléon en MDCCCXIV / des souvenirs historiques / se rattachant à sa personne et à son époque / en respectant religieusement l’habitation primitive de San Martino. Arch. Niccolò Matas de Florence”. (Musée de San Martino a l’Ile de l’Elbe. Catalogue des objects de souvenir et d’intérêt historique réunis dans le monument érigé par la Prince Anatole de Demidoff en 1856 et dans la villa habitée par l’Empereur Napoléon Premier en 1814, Florence, Imprimerie Le Monnier, 1860, p. 12. T. Dandolo, Panorama di Firenze. La esposizione Nazionale del 1861 e la Villa Demidoff a San Donato. Mosaico storico ed artistico, Libreria Antica e Moderna di G. Schiepatti, Milano, 1863, p. 359).

Il sogno ebbe purtroppo vita breve e risentì del precipitare degli eventi politici. All’indomani della partenza del granduca Leopoldo II di Lorena anche Demidoff abbandonò Firenze ma il felice periodo trascorso su quel piccolo lembo dell’arcipelago toscano rimase indelebilmente impresso nel suo animo. Nel 1862, infatti, fece pubblicare un volume con diciotto incisioni litografiche raffiguranti scorci dell’Isola d’Elba (A. Demidoff, L’Ile de l’Elbe. Album recuelli sous la direction de M. le prince Anatole Demidoff, Lemercier, Paris). Successivamente alla scomparsa di Anatolio, nel 1870 iniziò la progressiva dispersione, anche ad opera del nipote Pavel Pavlovic, dei ricchi arredi e delle opere d’arte provenienti dalle sue fastose residenze (Palais de San Donato: catalogue des objects d’art et d’ameublement, tableaux dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Florence, Parigi, 15-13 maggio 1880; Vend. Sotheby’s, Catalogo di quanto è contenuto nella Villa Demidoff a Pratolino, presso Firenze, venduto per ordine di S.A.R. il Principe Paolo di Jugoslavia, Firenze, 21-24 aprile 1969). Tra i numerosi cimeli posti all’incanto vi era anche una coccarda portata da Napoleone nel 1814 al suo arrivo all’Elba. Il complesso della villa e del museo fu poi rilevato nel 1882 da Giovanni Giuliani Dupont, detto “Napoleone V”, per la somma di 123.080 lire, rimanendo di sua proprietà sino al 1894. Dal 1930 la villa, dopo essere appartenuta alla famiglia Pullé e poi al conte Bernardo Barbiellini Amidei, divenne proprietà dello Stato Italiano.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, giugno 2025

Il Novecento in dialogo con Fattori

L’influenza di Fattori nel 900 alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza

In continuità con la grande retrospettiva Giovanni Fattori il ‘Genio dei Macchiaioli’. 1825-1908 (XNL 29 marzo-29 giugno), volta a celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita di uno dei maggiori protagonisti della vicenda macchiaiola, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, sapientemente diretta da Lucia Pini, ospita una piccola ma intensa rassegna, Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento. Curata in maniera esemplare da Barbara Cinelli, essa indaga la fortuna novecentesca dell’artista attraverso la testimonianza di coloro che direttamente o in maniera più velata hanno assorbito ed interpretato i principali valori della sua lezione, quali l’aderenza al vero, il rigore spaziale, l’uso costruttivo del colore nonché la profonda capacità d’introspezione psicologica. Poste in ideale confronto con la produzione del maestro, tali opere documentano quanto per gran parte del Novecento il suo magistero abbia continuato ad esercitare su tutta una generazione di allievi non solo di area toscana un’intensa riflessione.

Nel parliamo con le due dirette interessate, Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, e Barbara Cinelli, storica dell’arte contemporanea.

Come è nato questo progetto?

- C.: La collezione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi conserva due acqueforti di Giovanni Fattori una delle quali, Bauco presso Roma, è un esemplare di alta qualità e tra i meglio conservati; ed inoltre un’acquaforte di Giorgio Morandi, Il Poggio al Mattino. È stato questo abbinamento a guidarci nell’immaginare il progetto espositivo, che avrebbe ampliato e arricchito la mostra di Fattori dove per la prima volta alle acqueforti si riservava uno spazio non accessorio, perché allestite a fianco dei dipinti. Naturalmente l’abbinamento Fattori – Morandi puntava non tanto su una fortuna visiva del pittore livornese, un tema già ampiamente ed esaurientemente trattato anche in altre occasioni, ma piuttosto su una affinità di intenti e temperie che oltrepassano, per gli artisti, i tempi più positivisti della filologia. La consuetudine a lavorare nell’arte contemporanea, dove per gli artisti il dialogo reciproco è cruciale ma si pone come riflessione critica e linguistica piuttosto che come prestito iconografico, ha suggerito di verificare queste procedure anche in decenni poco sondati in questa direzione. Abbiamo quindi lavorato sulle opere, accuratamente selezionate in base a testimonianze che potessero garantire l’esistenza di un colloquio con le opere di Fattori, possibilmente non mediato dalle posizioni della critica, che non sempre poteva coincidere con l’autenticità di una riflessione creativa. E questa posizione l’abbiamo trasferita nel titolo: “ripensare Fattori”. Questa è stata la guida che ci ha portato a costruire i dittici e i trittici collocati nello spazio straordinariamente suggestivo del salone d’ingresso della Ricci Oddi, un altro sollecitatore, per così dire, di invenzioni, cui l’architetto Corrado Anselmi ha risposto con grande generosità. Questo spazio si è dimostrato perfetto per il progetto che avevamo immaginato: puntavamo, consapevolmente, su un numero ristretto di opere di artisti del Novecento, per costruire un percorso narrativo che procedesse quasi per choc visivi evitando le sequenze troppo didascaliche; in tal senso vanno apprezzati gli accostamenti inusuali tra opere che appartengono ad epoche lontane, come l’apertura sui paesaggi di Oscar Ghiglia e Giorgio Morandi e la chiusa su Mario Puccini e Renato Natali; o ancora l’abbinamento tra i due ritratti di Plinio Nomellini e Ghiglia. Ma tutte opere che condividono, pur nella autonomia dei linguaggi individuali, analogie nella scelta di rileggere Fattori: analogie affidate a un sentire che si rinnova dagli anni estremi dell’Ottocento, col Ritratto di ciociara di Nomellini, datato 1888, al Paesaggio di Morandi del 1960. E la circolarità del salone, che per le ampie proporzioni accoglie addirittura un ‘focus’ interno, ci ha poi permesso di dare concretezza espositiva al rapporto tra le acqueforti di Fattori e quelle di Morandi che in una visione ravvicinata svelano coincidenze impreviste.

Quale è il messaggio di cui la rassegna si fa portavoce?

- C.: Il primo messaggio, il più immediato, è certamente quello di documentare un dialogo tra passato e contemporaneità: e questo significa, nel caso in questione, tra l’Ottocento di Giovanni Fattori e il Novecento degli artisti esposti; ma poi anche, in un gioco di specchi riflessi, tra il nostro 2025 e il Novecento che rilegge Fattori. Dunque, far capire che ogni opera ed ogni artista, vive in un tempo preciso che ne determina le scelte; e in parallelo anche gli storici sono condizionati dal tempo in cui vivono. Quindi una esortazione a rifuggire dall’astrazione e dalle certezze ma esercitare sempre una attenta analisi critica.

Poi questa è una mostra sul modo di vedere degli artisti e dunque vorremmo che sollecitasse nei visitatori una riflessione sull’importanza del rapporto che si instaura anche per ciascuno di noi con le opere d’arte, sulla necessità di uno sguardo scevro da pregiudizi, il cui lento scorrere sul dipinto possa accordarsi con le procedure di esecuzione dell’artista. Gli apparati didattici tradizionali sono stati evitati e sostituiti da brevi citazioni degli artisti stessi, isolando parole chiave, a creare quasi un ipertesto che richiede ai visitatori una partecipazione attiva. Il messaggio è dunque quello di reagire alla fruizione distratta, passiva ed effimera cui ci sottopone il bombardamento visivo della nostra epoca, per sviluppare una consuetudine alla frequentazione di musei e di esposizioni, che possono divenire luoghi di esperienze positive.

L’esposizione è allestita in un edifico a pianta chiesastica, all’interno di uno scenografico emiciclo illuminato da un ampio lucernario. Da questo prende avvio il dinamico percorso della raccolta appartenuta a Giuseppe Ricci Oddi, un vero e proprio “tempio” dedicato all’arte, destinato a divenire nel 1931, come era nelle intenzioni del suo artefice, una galleria pubblica. Il visitatore si trova a percorrere un affascinante viaggio attraverso la cultura figurativa non solo italiana dell’Ottocento e Novecento. Un lungo tragitto che si ramifica in maniera omogenea e al tempo stesso fluida, in corridoi, anditi e salette armoniosamente illuminate. In che modo la mostra dialoga con la raccolta permanente del museo?

- P.: Il legame della mostra con la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi è molto forte, a cominciare dall’arco cronologico interessato dall’esposizione che prende le mosse da un autore dell’Ottocento – Fattori – per esplorare come alcuni artisti italiani del secolo successivo, soprattutto intorno agli anni trenta, abbiano intessuto un dialogo a distanza con lui. Ed è proprio su questi stessi anni, tra la fine dell’Ottocento sino al quarto decennio del Novecento che si concentra il collezionismo di Giuseppe Ricci Oddi. Non è un caso che in mostra abbiano trovato spazio in modo del tutto naturale opere che appartengono alla raccolta permanente della Galleria: penso al bellissimo Carrà dei Pagliai del 1929 o ancora al nucleo di incisioni di Giovanni Fattori, all’acquaforte di Giorgio Morandi – Il poggio al mattino – che il collezionista piacentino acquista direttamente dall’Autore nel 1928. Questi “inserti” Ricci Oddi nel percorso della mostra temporanea tessono intorno alle opere una nuova rete di relazioni che le arricchisce, le rende più sfaccettate. Spostate dal contesto in cui sono allestite di solito e dai loro “vicini” consueti, si mostrano sotto una nuova luce, svelano nuove profondità. Va poi detto che lo stesso Fattori è un autore presente in Ricci Oddi. Per Pattuglia di lancieri a cavallo il collezionista non esita a sacrificare nel 1930 un’opera di Michetti che scambia per ottenere la piccola tavola del maestro toscano. Aggiungo poi che la mostra ha offerto anche l’occasione di esporre alcuni materiali di grafica che per ragioni conservative sono usualmente collocati in deposito – le già ricordate incisioni di Morandi e Fattori, ma anche la celeberrima acquaforte del 1903 di Ulvi Liegi che raffigura il grande maestro toscano nell’atto di incidere, davvero un affettuosissimo omaggio all’artista da parte di un pittore più giovane d’oltre trent’anni. Infine, c’è un dono che lo spazio architettonico della Ricci Oddi regala alla mostra ed è quello della luce che piove dall’alto consentendo una visione dei dipinti entro una dimensione naturale chiara e serena, assi poco consueta.

Simili iniziative contribuiscono ad animare percorsi museali già consacrati e ampiamente storicizzati, apportando innegabili vantaggi da un punto di vista della fruizione e della conoscenza del pubblico alla scoperta di itinerari e circuiti disseminati nelle nostre provincie. Auspici e programmi per il futuro?

- P.: Come per tutte le mostre che si rispettino, vi sono innanzitutto vantaggi derivanti dall’occasione di studio e conoscenza, che si riverberano sull’istituzione stessa. Poi nel caso della Ricci Oddi la collaborazione con altre realtà prestigiose quali l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma o con studiosi di vaglia è particolarmente preziosa e importante. È ben noto che la Galleria abbia avuto una storia complicata, nella quale non sono mancati i traumi – basti pensare all’affaire Klimt – e che dopo la scomparsa prematura del direttore Stefano Fugazza nel 2009 sia rimasta a lungo senza guida scientifica; l’istituzione ha pertanto la necessità di ricostruire una trama di relazioni con la comunità museale e degli studiosi per conquistare lo spazio e l’attenzione che la qualità del luogo e della raccolta meritano. Le mostre non sono la soluzione, ma servono da acceleratore e sarebbe folle pensare che l’unica politica espositiva che la Ricci Oddi debba praticare sia quella di continuare a prestare opere alle esposizioni altrui. Come in altri luoghi analoghi, a Piacenza, città per certi versi appartata ed estranea ai grandi circuiti turistici, le mostre attraggono un pubblico che deve essere intercettato e guidato alla scoperta di quanto il luogo ha da dare, al di là dell’evento temporaneo. Il copione che in questi giorni vediamo costantemente ripetersi in Ricci Oddi è quello del visitatore alla mostra che scopre la Galleria, la sua raccolta, la bellezza e l’importanza della sua architettura. E di questo non si può che essere contenti, anche se la meraviglia, quasi sorpresa, spesso manifestata dal pubblico indica con chiarezza che c’è ancora molta strada da percorrere per far conoscere la Galleria. D’altra parte la crescita dell’istituzione è un processo e come tutti i processi richiede tempo e tenacia. Per quanto riguarda i programmi futuri, va sottolineato come la Galleria non disponga di spazi riservati a mostre temporanee: la stessa esposizione in corso è allestita nell’atrio d’onore, un ambiente di grande solennità e bellezza, ma che pone vincoli molto forti e non consente la realizzazione di iniziative di “grande taglia”. Dunque, se non si apriranno nuovi scenari e nuove possibilità, la Ricci Oddi dovrà necessariamente ambire a mostre di dimensioni contenute, puntando molto sulla qualità delle proposte, anche sviluppando in termini di consolidamento della propria identità i tantissimi stimoli che la collezione permanente offre. E non è affatto detto che questa strada debba essere considerata solo un ripiego imposto dalle circostanze.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, 3 maggio 2025

La Keats-Shelley House: un angolo «british» a Trinità dei Monti

La mostra Byron’s Italy: An Anglo-Italian Romance, attualmente in corso alla Keats-Shelley House di Roma, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della scomparsa di George Gordon Lord Byron (Londra, 1788 – Missolungi, 1824), icona dell’Ottocento letterario europeo, è stata prorogata sino al 19 aprile 2025. Tra i motivi d’attrazione che inducono fin dal 1909, data dell’apertura al pubblico, migliaia di visitatori soprattutto britannici, ad intraprendere un pellegrinaggio laico per visitare questa piccola casa museo ai piedi della suggestiva Scalinata di Piazza di Spagna dove il giovane poeta romantico John Keats, già affetto dalla tisi, trascorse gli ultimi giorni, vi è non solo la collezione permanente. La Keats-Shelley House è dotata di una biblioteca specializzata in letteratura romantica, costituita da più di ottomila volumi, in continuo aumento, tra cui le prime edizioni delle opere di Keats, Percy Bysshe Shelley e Lord Byron, oltre a manoscritti di Jorge Luis Borges, Oscar Wilde, Mary Shelley, Walt Whitman, William Wordsworth, Robert Browning e Joseph Severn. Ad arredo delle deliziose stanze del primo e secondo piano vi sono numerosi dipinti tra cui una seconda versione di Shelley che compone il “Prometeo liberato” alle Terme a Caracalla (1845) di Joseph Severn, sodale di Keats, e sculture e oggetti come un reliquiario contenente una ciocca di capelli di John Milton e di Elizabeth Barrett Browning, una maschera di carnevale in cera indossata da Byron a Ravenna durante il carnevale del febbraio 1820, il suo orologio da tavolo in bronzo, lo scrittoio da viaggio di Mary Shelley ed un’urna contenente una reliquia di Shelley. Ad arricchire ulteriormente tale compendio si aggiungono ora due busti ritratto raffiguranti Lord Byron che testimoniano ulteriormente il forte legame del poeta con la cultura italiana. Il primo, eseguito nel 1822 da Lorenzo Bartolini (Savignano, 1777 – Firenze, 1850), grande amico di Ingres, in terra cruda essiccata, è stato acquistato dalla Keats-Shelley Memorial Association con il sostegno di The John Murray Charitable Trust. Il secondo, realizzato in marmo nel 1840 da Ottaviano Giovannozzi, è pervenuto al museo tramite l’acquisto dalla galleria Alessandra di Castro di Roma. Alla fine delle guerre napoleoniche (1799-1815) e con la riapertura delle rotte, Lord Byron, ritenuto da Goethe “il massimo genio poetico del suo secolo” poté finalmente recarsi nella penisola rimanendovi sette anni, dal 1816 al 1823. Per i viaggiatori, letterati ed artisti inglesi, nella percezione più comune, l’Italia rappresentava una meta irresistibile e a lungo vagheggiata cui fare tappa almeno una volta nella vita. Posta ad una distanza siderale rispetto alle isole britanniche, era la regina indiscussa del vecchio continente, immaginata come una terra sempre baciata dal sole, ricca di agrumeti ed uliveti, disseminata di rovine classiche. Una terra ammantata da un’atmosfera mistica e al tempo stesso profondamente sensuale. A spingere il poeta a cercarvi rifugio era stata la rottura del disastroso matrimonio con Annabella Milbanke e le accuse di incesto, con la sorellastra Augusta, e di omosessualità. Nell’aprile 1819 Byron incontrò a Venezia, da lui definita “l’isola più verde della mia fantasia”, colei destinata a divenire il suo ultimo grande amore, Teresa Gamba Ghiselli, una giovane appassionata di Dante, residente con il marito, il conte Alessandro Guiccioli, a Ravenna. Determinato a seguirla, Byron si stabilì nella città per due anni presso il palazzo di famiglia, a pochi metri dalla tomba del Poeta, giungendo alla pienezza della propria espressione lirica, attraverso la composizione di Don Juan, Marino Faliero, Sardanapalus, The Two Foscari, The Prophecy of Dante, nonché all’esperienza della passione civile e politica. Risale a questo periodo, infatti, grazie al padre e fratello di Teresa, Ruggero e Pietro Gamba, la frequentazione dei circoli carbonari durante la quale cominciò a coltivare quegli ideali di libertà morale che lo avrebbero indotto a simpatizzare e a condividere la lotta per l’indipendenza dell’Italia dal giogo austriaco e della Grecia dai turchi. Fu nel gennaio del 1822, durante il soggiorno a Pisa condiviso con l’amata Teresa, che Lorenzo Bartolini realizzò un busto di entrambi ritratto dal vero. A questi, nel processo creativo sarebbero seguiti i calchi in gesso da cui sarebbero state tratte copie in marmo.

Tuttavia, sebbene Teresa avesse definito il ritratto dell’amico come “l’opera più somigliante a Byron”, quest’ultimo lo scartò sulla base di un’incisione che vide prima della redazione finale. Come afferma, infatti, Ettore Spalletti “questi rimasero a lungo nello studio di Bartolini poiché sappiamo che alcuni anni più tardi, certamente dopo la morte del poeta avvenuta in Grecia nel 1824, vennero visti dalla contessa Gamba Guiccioli nel corso di una sua visita allo studio dello scultore; successivamente, secondo modalità per ora non note, vennero in possesso del banchiere di Byron a Genova, Charles Barry, e dopo la sua morte, per volere degli eredi, entrambi vennero trasferiti in Sud Africa e poi collocati nella South African Library di Città del Capo” (L. Bartolini 1978, pp. 74-75). E ancora: “Dai due bellissimi modelli in gesso, entrambi conservati nella Gipsoteca Bartolini della Galleria dell’Accademia a Firenze, sono derivate molte versioni e repliche per le quali vedi, da ultimo, le schede di Maddalena De Luca Savelli e di Silvestra Bietoletti, rispettivamente per i busti in marmo di Byron e della Guiccioli Gamba” (in L. Bartolini 2011, pp. 226-230). Lord Byron non posò invece per lo scultore di corte Ottaviano Giovannozzi (Settignano, 1767 – Firenze, 1853). Il suo busto ritratto è la seconda versione, caratterizzata da lievi differenze, di un esemplare in marmo da lui realizzato nel 1823, sedici anni dopo la scomparsa del poeta, attualmente conservato presso lo Smithsonian Museum di Washington. Una significativa testimonianza della capillare diffusione del culto postumo del poeta e, al contempo, della grande eredità della sua immagine divenuta un potente veicolo per alimentarne la fama. All’indomani della morte che lo consacrerà come un eroe destinato ad incarnare l’aspirazione a quella perduta grecità, culla di ogni civiltà, le raffigurazioni a lui ispirate si moltiplicarono dando origine ad una vera e propria Byronmania. In Italia tra i lavori dedicati a questo immortale martire della libertà, nuotatore provetto nonché amatore licenzioso, si ricordano dipinti tra cui la grande tela Lord Byron sulla sponda del mare ellenico (1850, Comune di Pavia – Musei Civici e Castello) di Giacomo Trecourt, miniature come quella su pergamena eseguita nel 1826 da Giambattista Gigola per il Corsaro e persino medaglie con il profilo circondato da una corona di alloro vedi quella incisa nel bronzo dal torinese Giuseppe Galeazzi (Firenze, Museo Nazionale del Bargello). Tale processo di idealizzazione aveva avuto inizio ancora vivente il poeta, come testimonia oltre al busto di Bartolini, quelli realizzati da Bertel Thorvaldsen (1817) e la tela, anch’essa conservata alla Keats-Shelley House, dedicatagli dal ritrattista britannico Richard Westall nel 1913. Non a caso quest’ultimo era stato assunto da John Murray, editore di Byron, per illustrare con un suo ritratto nel frontespizio, l’edizione del 1812 di uno dei suoi componimenti poetici più noti, Childe Harold’s Pilgrimage. Fu da allora che creazione ed immagine divennero inseparabili ed il corpus sterminato delle incisioni contribuì notevolmente a farne conoscere l’opera e a far crescere la sua reputazione di poeta e personaggio pubblico dalla vita scandalosa. I due busti ritratto di Bartolini e di Giovannozzi, oltre ad arricchire il nucleo di sculture presenti nel corpus eterogeneo della raccolta permanente, attestano il tentativo di superare l’eterea astrazione dei canoni neoclassici a favore di una progressiva rappresentazione naturalistica del soggetto. Al tempo stesso, costituiscono la prova tangibile della feconda ed articolata interazione fra le arti figurative e la poesia di Byron.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, 13 aprile 2025

A casa di miss Merrick si studiava il Punto Lamporecchio

La Villa di Papiano a Lamporecchio (Pistoia) è entrata a far parte dell’Associazione nazionale Case della memoria. Immersa nel verde degli olivi del Montalbano e conosciuta anche come la “Villa dell’Americana”, è sottoposta a tutela della Sovrintendenza dei Beni Culturali Architettonici di Firenze.

Visitarla significa intraprendere un viaggio per conoscere nell’intimità la filantropa e benefattrice Laura Towne Merrick (Philadelpia, 1842 – Firenze, 1926), la cui memoria si conserva ancora negli abitanti di Lamporecchio. Il complesso, di epoca rinascimentale, costruito su un edificio medioevale preesistente, ha ospitato per alcune centinaia di anni la famiglia Torrigiani. Nella seconda metà dell’Ottocento fu acquistato da una nobildonna, Miss Merrick che, affascinata dalle bellezze naturali e artistiche, ai primi anni Ottanta decise di trasferirsi definitivamente in Italia. Sesta dei sette figli di uno dei più influenti imprenditori e benefattori di Philadelphia, Samuel Vaughan Merrick, magnate industriale nel campo della siderurgia, nel 1869 intraprese un grand tour in Europa, officiando quella sorta di rito culturale iniziatico praticato fin dal XVII secolo dagli esponenti dell’upper class nord europea.

Dopo aver abitato a Firenze, nel 1889, dietro suggerimento dell’amico Emilio Torrigiani, decise di comprare un antico casale a Papiano, in provincia di Pistoia facendone la propria residenza estiva. Annessi all’edificio erano il terreno, le stalle, le rimesse, i magazzini, le cantine ed una cappella consacrata ai lati del giardino, oltre a vigneti e al terreno boschivo. Torrigiani, che le aveva fatto conoscere quei luoghi così cari alla propria infanzia, l’aiutò ad apportare modifiche ed interventi strutturali all’intera tenuta come i loggiati in stile neorinascimentale, il giardino all’italiana con siepi simmetriche, vasche, fontane e fioriere e ancora il restauro della limonaia, degli spazi di servizio, delle cantine, del frantoio e della piccola chiesa, ancora oggi consacrata.

La Villa fu dotata di un impianto di illuminazione a gas – dato il disturbo oculare di cui Miss Merrick soffriva, ogni ambiente era provvisto di luci soffuse e sontuosi lampadari di Murano – e collegata tramite un acquedotto a una sorgente sì da dotarla di un impianto idrico con acqua corrente che garantiva una costante irrigazione alla casa, agli annessi e al giardino. Al primo piano si trovava l’appartamento di Laura, costituito da sale e salottini arredato in stile eclettico con suppellettili in legno scuro, tappeti, cineserie, tendaggi, drappeggi in damasco e cimeli. Uno stile diffuso tra gli anglo-americani che, proprio nella seconda metà dell’Ottocento, costituivano un’importante colonia sulle pendici fiorentine e non solo. Qua Miss Merrick poteva dedicarsi agli ozi prediletti come la fotografia, l’antiquariato e il collezionismo. Ancora oggi, come se ogni cosa fosse rimasta intatta, è possibile ammirare nei diversi ambienti i mobili, i tappeti, i quadri e gli effetti personali – i vestiti, i ricami e la biancheria intima – così come lei stessa li aveva collocati.

Al nutrito numero di persone di servizio si aggiungevano i contadini che dalle terre della tenuta ricavavano vino e olio evo. In quel fazzoletto di terra, Miss Merrick aveva costruito il suo piccolo feudo dove, lontano da occhi indiscreti, sfarzo e clamori, l’amore per la natura aveva soppiantato l’attrazione per salotti e circoli culturali e la fama di benefattrice si era imposta su quella della nobile ed aristocratica ereditiera.

La sua biografia è, dunque, indissolubilmente legata alla storia del territorio pistoiese dove, all’epoca del suo arrivo, era molto diffusa la tradizione del ricamo. Già segretaria e membro del comitato nella scuola di ricamo di Philadelphia, favorendo le abilità artigianali delle ragazze e disponendo di sufficienti risorse economiche, ai primi del ‘900 Miss Merrick istituì con piglio manageriale la “Scuola dei merletti e Lavoro Femminile” il cui obiettivo era d’introdurre un’industria sussidiaria per le donne sprovviste di un impiego fisso. All’interno della scuola, oltre ai punti di ricamo tipici del Pistoiese, veniva insegnato un nuovo punto, nato proprio all’interno di quella piccola istituzione: il Punto Lamporecchio. Oltre a finanziare il restauro della chiesa di Santo Stefano, Miss Merrick creò alcune associazioni di carattere sociale ed educativo come la “Società Operaia di Mutuo Soccorso”, volta a sostenere i disagi dei lavoratori dovuti a malattie, invalidità, vecchiaia e motivi bellici. Le sue elargizioni finalizzate a sussidiarne i componenti, permisero il costituirsi di un capitale sociale. Anche le famiglie più indigenti nonché la locale “Società Filarmonica”, nata agli inizi dell’Ottocento, usufruirono delle sue generose donazioni e finanziamenti. Alla morte di Miss Merrick, non essendoci discendenti diretti, l’eredità della tenuta di Papiano passò al nipote John Vaughan Merrick che, a sua volta, nel 1955 la vendette a Mauro Venturini, padre dell’attuale proprietario grazie al quale l’intero complesso si è aperto ad una fruizione esterna.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, 28 marzo 2025

L’intima poesia che si cela dietro il pionieristico linguaggio di Fattori

Fervono i preparativi per l’inaugurazione della mostra volta a celebrare il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori, definito da Lorenzo Viani “il primo naturalista che abbia dato una singolare fisionomia alla pittura italiana”. La Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, promotrice dell’iniziativa, ha messo a disposizione gli eleganti saloni di Palazzo XNL che, sapientemente ristrutturati dall’architetto Michele De Lucchi, ospiteranno, a pochi passi dalla Pinacoteca Ricci Oddi, l’importante rassegna in corso dal 29 marzo al 29 giugno 2025. Curata da un gruppo di specialisti dell’Ottocento, profondi conoscitori della vasta produzione di Fattori come Fernando Mazzocca e Giorgio Marini, l’esposizione grazie all’ausilio di importanti collaborazioni instaurate con l’Istituto Matteucci e l’Istituto Centrale per la Grafica ed al prestito di prestigiose istituzioni museali di tutta Italia, intende documentare la modernità del linguaggio artistico del maestro indiscusso della macchia. L’intera sua produzione, capace di dominare indistintamente i diversi generi dai soggetti risorgimentali ai paesaggi, dai ritratti agli animali, rivela la peculiare maestria nell’esprimere l’umanità e le più autentiche emozioni insite nei diversi temi affrontati. Inoltre, questa spiccata e completa padronanza, restituisce la fisionomia a tutto tondo di un pittore che sia nell’introspezione psicologica del ritratto, sia nell’interpretazione della realtà, esprime una condizione esistenziale di perfetto equilibrio tra dimensione intima e universale. Il percorso espositivo, attraverso una straordinaria selezione di quasi un centinaio di dipinti posti in un illuminante confronto con la produzione grafica, vuole restituire il suo sguardo innamorato e, al contempo, disincantato sull’esistenza, rivelandone l’intima poesia che, nonostante tutto, dietro di lei si cela.

Accorpati per nuclei tematici, i numerosi dipinti sono presentati in una sequenza cronologica suddivisa in sezioni che offre al visitatore la possibilità di seguire l’intera evoluzione creativa della pittura fattoriana: I soldati del ’59. La nascita della macchia; L’epica delle grandi battaglie; L’ordinario quotidiano della vita militare; I ritratti. L’altra faccia dell’anima; En plein air tra la costa livornese e Castiglioncello; Intime impressioni di luce e Fuga in Maremma alla ricerca dell’autenticità.

Partendo dalle prime ricerche sulla macchia, la documentazione degli eventi bellici passerà dalle piccole impressioni alla raffigurazione solenne ed epica delle grandi battaglie quando, approssimandosi alle soglie del Novecento, determinato a cogliere anche i momenti più intimi della vita di guarnigione, Fattori avrà visto crollare tutti gli ideali risorgimentali. Ad arrecare conforto, tra il decennio Sessanta e Settanta, alla travagliata perdita della prima moglie, sarà la parentesi aurea di Castiglioncello, luogo rigenerante per l’anima e stimolante per l’estro creativo. Qui, in un clima di intensa condivisione con i colleghi artisti, vedranno la luce alcuni degli esempi più emblematici del nuovo formato longitudinale, espressamente coniato per restituire un’ampia visione panoramica. Il contatto con la terra di Maremma, instaurato agli inizi degli anni Ottanta grazie all’ospitalità della famiglia del principe Tommaso Corsini, gli darà nuovo vigore. Attratto dalla vitalità primigenia sprigionata dalla simbiosi fra uomo e animale, continuerà lo studio mai interrotto della figura, trovando proprio nei butteri così come nei cavalli e nei possenti bovi i protagonisti della propria visione panteista, esponenti di quel poema sconfinato di libertà che è la natura.

La portata innovatrice di quella visione troverà conferma nella rilettura critica che dell’opera di Fattori darà il novecento; una vera e propria rinascita stilistico-iconografica promossa dagli eredi spirituali, in primis Oscar Ghiglia che già nella monografia del 1913, dando spazio soprattutto alle sintetiche tavolette degli anni sessanta, vi individuerà l’essenza e l’attualità del suo messaggio.

Il catalogo, che avrà l’obiettivo di imporsi come vero e proprio strumento di lavoro, sarà pubblicato da Dario Cimorelli Editore ed ospiterà, oltre ai saggi dei curatori, contributi di Vincenzo Farinella e di Matteo Pavesi, un’antologia critica, i cappelli introduttivi alla sezioni e gli apparati elaborata da Stefano Bosi.

di Elisabetta Matteucci da Il Giornale dell’Arte, 19 marzo 2025

Il macchiaiolo metafisico

di Antonio Rocca da Robinson, 18 maggio 2025

Piacenza celebra il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori (1825-1908) con la mostra “Il genio dei Macchiaioli” presentata da XNL Arte a Piacenza.

A cura di Fernando Mazzocca, Elisabetta Matteucci e Giorgio Marini, l’esposizione propone 100 dipinti e 70 disegni e incisioni. In rapporto ai colleghi Silvestro Lega o Telemaco Signorini, Fattori si distinse per una tensione astratizzante. Nulla a che vedere con quella che sarebbe stata l’astrazione delle avanguardie, nutrita di aneliti teosofici: il livornese avanza sottraendo dettagli e sensazioni per sprofondare nel reale. C’è in Fattori una fedeltà alla tradizione e alla terra, che lo vincola alla scabra realtà di Giotto e di Masaccio. Nell’icona della mostra, In vedetta (1872), la luce d’ascendenza pierfrancescana sembra aver smarrito le solari certezze che l’animavano.

Si direbbe quasi che il toscano abbia trasfigurato Gustave Courbet nel nitore di Piero e che in quella luminosità materica rimbombi un’assenza. Si apriva la strada per la Metafisica, di Giorgio de Chirico e Carlo Carrà, autori che amarono Fattori. Carrà lo poneva tra gli antichi e Paul Cézanne, mentre de Chirico, in funzione antimpressionista, ne prediligeva le battaglie austere e pervase di cupa malinconia.

Nelle opere di soggetto militare coesistono una profonda empatia per i soldati e una solida distanza dalla retorica bellica. Fu una scelta che Fattori sostenne contro il gusto corrente e che pagò sul piano commerciale. Spesso la battaglia è introdotta da un cadavere, spesso lo sguardo è rivolto ai margini del conflitto: si fa l’appello, si contano i morti, si leggono le lettere da casa, si raccolgono i caduti… in guerra perdono tutti e allora Fattori non fa distinzione tra vincitori e vinti. La solidarietà con gli sconfitti ricorda La resa di Breda (1635) di Diego Velásquez ed echi dell’andaluso riappaiono anche quando si osserva la sezione dedicata ai ritratti. Butteri e signori meritano la medesima attenzione, ciascuno è degno di fronte allo sguardo del pittore. Tra i ritratti spicca I fidanzati (1861): Luciano Bernardini ha riconosciuto Argia Buongiovanni e Alfredo Carducci, lei esibisce un polsino tricolore e lui ha il pizzo e i baffi di Vittorio Emanuele II. Come in un romanzo scritto male, in questa piccola Italia tutto torna: Argia è la cugina di Fattori, Valfredo (sarebbe stato docente di Mussolini) è un fratello minore di Giosuè. Nella sala dei paesaggi il riferimento al poeta de Il bove (1872) è d’obbligo. Solenni come monumenti, i bovi maremmani sono il correlato delle creature carducciane. Eppure qualcosa di essenziale sfugge al confronto. E’ che arriviamo a Fattori camminando a ritroso, transitando per il primo centenario , che fu anche l’anno di Ossi di seppia (1925). E’ possibile che qualcuno tra i dipinti di Piacenza abbia ispirato montale, quando scriveva di muri scalcinati e cavalli stramazzati. Nei meriggi immortalati dal pittore sembra davvero di ascoltare schiocchi di merli e scricchi di cicale. Non è l’impressione di un momento, ma, lo aveva rivelato Argan, il palesarsi dell’universale nel particolare. Perché la morte di Dio non cancella la sete di assoluto, ma muta lo statuto del miracolo, che si veste di triste meraviglia. La chiave di In vedetta è lo sterco del cavallo, che spezza la campitura crema del suolo opposta all’azzurro del cielo. Bastano poche pennellate brune per richiamare la realtà al corpo. Proveniente da collezione privata, questa piccola tela è contemporanea di Impression, soleil levant (1872) e rimarca tutta la distanza tra macchiaioli e impressionisti. Cavalieri e cavalli sono immersi in una quiete assoluta e vacilla il confine tra pittura militare e di paesaggio. Peraltro due temi che per numero (più di 200 per tipologia)significativamente si equivalgono… Allora poco importa che in queste campagne afose siano presenti soldati o contadini, cavalli o buoi; un sentimento di profonda unità lega la terra riarsa al mare e agli uomini.

Sovente la linea dell’orizzonte si colloca al centro del quadro, indizio di un equilibrio tra immanente e trascendente, e sulla scena si alternano figure senza volto. I berretti, le tende d’accampamento e gli abiti sono incunaboli di un’astrazione, che punta dritta al varco in cui mormora il segreto dell’essere. Alle celebrazioni partecipa la Galleria Ricci Oddi. Barbara Cinelli interroga l’eredità di Fattori e sono illuminanti i puntuali confronti con Giorgio Morandi. Dall’accostamento delle incisioni dei due maestri scaturisce una consonanza dolce e triste, come se pizzicassero la medesima corda poetica. Ne sorge un accordo elegiaco non italiano, ma italico. Bisognava spendere una vita lontana dal rumore delle città per avvertire, e tradurre in immagine, una vibrazione tanto lieve da apparentarsi al silenzio.

Realizzata in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica, l’Istituto Matteucci, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno, la mostra sarà visitabile fino al 29 giugno.

Le terapeutiche evasioni di Sir Frederic Leighton

Frederic Leighton, «Bay of Cádiz, Moonlight», 1866

di Elisabetta Matteucci, da Il giornale dell'Arte, 18 febbraio 2025

Visitabile sino al 27 aprile, «Leighton and Landscapes: Impressions from Nature», curata da Hannah Lund, riunisce per la prima volta a Leighton House gli schizzi ad olio realizzati dall’artista durante i viaggi effettuati dal 1856 al 1896, anno della scomparsa.

La rassegna, punto di arrivo dell’attività di ricerca e degli sforzi del museo per ripristinare le collezioni del pittore di Scarborough (1830-96), permette di ammirare gli esemplari conservati nella casa studio progettata da George Aitchison e molti altri recuperati da collezioni private documentando la produzione meno nota di una delle figure più autorevoli e influenti dell’arte britannica del XIX secolo.

Estremamente riservato al punto da apparire snob, Leighton appare in questa mostra nell’inedita veste di pittore grand tourista. Oltre ai soggetti storici, biblici e mitologici secondo la migliore tradizione preraffaellita, tale produzione praticata all’estero, in pieno disimpegno e intimità col motivo, è stata sempre poco conosciuta poiché destinata, per desiderio dello stesso artista, all’arredo della casa studio. Leighton non vendette mai i suoi paesaggi e solo in tarda età prese in considerazione l’idea di esporli, organizzando due mostre alla Royal Society of British Artists nel 1894 e nel 1895. Tale nucleo fornisce notizie su periodi poco noti della vita privata e rappresenta un resoconto dei luoghi visitati. Alcuni di essi hanno inoltre svolto la funzione di modello per dipinti di maggiori dimensioni realizzati in studio anche molti anni dopo.

Il percorso, suddiviso in otto sezioni tematiche, mira a illustrare le caratteristiche della sua pittura di paesaggio, dall’utilizzo delle tecniche pittoriche sino all’interesse per l’architettura. A catturare l’attenzione del pittore erano soggetti apparentemente marginali quali una collina, una roccia, un albero o, più semplicemente, un panorama. Ma ad attrarre il suo occhio erano soprattutto i giochi di luce, i suoi effetti nelle diverse condizioni atmosferiche sia, ad esempio, sulle mura di un assolato riad tangerino o durante una tempesta nel mare d’Irlanda.

Osservando la spontaneità di queste 65 impressioni en plein air dal carattere così sperimentale, emerge l’affinità con i paesaggi di Corot o dei Macchiaioli. Molti dipinti tornano a Leighton House dopo centoventi anni, tra cui il notturno Bay of Cádiz, Moonlight (1866) e Haystacks (Study of Brighton Downs) di George Frederic Watts (1882). Regalatogli dallo stesso pittore, è stato acquisito lo scorso anno dal museo grazie al generoso sostegno dell’Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund e degli Amici di Leighton House. Una parte della rassegna è dedicata a Capri, l’isola del cuore, visitata per la prima volta negli anni Cinquanta quando l’artista, lavorando «dal giorno al tramonto per una o due settimane», realizzò il celebre Studio di un albero di limoni. A corredo della mostra vi è una serie di paesaggi realizzati da altri artisti tra cui John Constable, George Frederic Watts, Giovanni Costa e Marie Cazin.

Sin dall’infanzia Frederic Leighton dedicò al viaggio una parte considerevole della vita. All’epoca dell’adolescenza aveva già visitato Firenze, Roma e molte altre città europee. Dopo i soggiorni nella capitale tra il 1853 e il 1855, frequentando a Firenze le lezioni di Giuseppe Bezzuoli e Benedetto Servolini, avrebbe visto la luce il primo capolavoro Cimabue’s Celebrated Madonna is Carried through the Streets of Florence, acquistato alla Royal Academy dalla regina Vittoria. Fu proprio la precoce consuetudine con le creazioni a favorirgli il sorgere di una vocazione. Nel 1857 visitò per la prima volta l’Algeria. Anche all’indomani del trasferimento a Londra, determinato a dimostrare alla famiglia di essere divenuto un «eminente» pittore dalla reputazione internazionale e dalle frequentazioni altolocate persino con i membri della casa reale, Leighton non interruppe questa consuetudine ritenuta indispensabile per il benessere psicofisico e la sua ispirazione.

Quei viaggi, struggenti evasioni in un altrove così seducente, erano una sorta di esperienza terapeutica. Le sei-otto settimane all’anno, trascorse da fine agosto a ottobre, gli permettevano di fuggire alle pressanti richieste di commissioni e agli incarichi assunti alla Royal Academy. Neppure all’indomani della sua elezione a presidente (1878) vi rinunciò. Gli itinerari spaziavano dalle Highlands scozzesi al deserto del Sahara. È noto che Leighton amasse viaggiare in solitudine ma in realtà condivise spesso i soggiorni italiani con Giovanni Costa, figura destinata a ricoprire un ruolo chiave nella vicenda macchiaiola.

Tra i due si instaurò un rapporto di profonda stima e amicizia tanto che Leighton, durante le trasferte di «Nino» a Londra, lo ospitò spesso a casa propria. Apprezzando quel suo modo di fondere tradizione e modernità, cominciò a raccoglierne i dipinti per la propria collezione in cui sarebbero confluiti quadri antichi, di Corot, George Mason e della Scuola Etrusca, di Albert Moore, John Everett Millais, George Frederic Watts, John Singer Sargent e Lawrence Alma-Tadema. Un compendio mirabile tra cui i suoi 184 schizzi ad olio di paesaggi e soggetti architettonici disperso nel 1896 da Christie, Manson & Woods. Successivamente alla visita in Algeria nacque l’attrazione per i manufatti del mondo islamico che cominciò ad accumulare tra il 1860-70 dando inizio a una vera e propria raccolta costituita da piastrelle, vasi e stoviglie in ceramica, tessuti e tappeti di varie epoche e località. Un nucleo alimentato sia durante i viaggi, sia tramite l’aiuto di mercanti londinesi e parigini. La passione per siti d’interesse artistico e architettonico gli permise di accumularne una conoscenza così capillare da rappresentare una fonte d’ispirazione per l’attività pittorica e la progettazione dell’eclettico apparato decorativo della propria abitazione. Nel 1867 navigò lungo il Danubio da Vienna a Istanbul. Attraversando la Turchia, passando per Smirne, esplorò la costa dell’Asia Minore per poi tornare via Atene a Venezia. L’anno successivo Leighton si recò in Egitto dove, a bordo dello yacht a vapore messogli a disposizione dal Principe di Galles, risalì il corso del Nilo realizzando numerose vedute. Nel 1873 fu la volta della Siria, dopo Beirut si spinse via terra fino a Damasco dove raccolse piastrelle e tessuti con l’aiuto di un missionario, il reverendo William Wright, dell’esploratore diplomatico Sir Richard Burton e di Caspar Purdon Clarke, futuro direttore del Victoria and Albert Museum. Risale al 1882 un altro viaggio in Turchia e in Egitto. Anche nel 1895, quando la salute cominciava a vacillare, Leighton non desistette. Dopo il Marocco, a quasi quarant’anni dalla prima visita, tornò ad Algeri. Morì per insufficienza cardiaca il 25 gennaio 1896 a pochi mesi dal rientro a casa e dall’assegnazione della baronia di Stretton. Le sue ultime parole furono: «Il mio amore per l’Accademia».

Al funerale, celebrato in St. Paul per espressa volontà della regina Vittoria, parteciparono migliaia di persone. Del resto, la stessa sovrana, visitando già nel 1869 la casa studio aveva avuto modo di apprezzare «una quantità di schizzi... appena fatti da lui sul Nilo, molto interessanti». Inoltre, assisteva agli esclusivi concerti tenuti in primavera a Holland Park. Sabato 30 marzo 1889 nel proprio diario aveva annotato: «Sir Frederick Leighton ha tenuto la sua festa musicale annuale mercoledì pomeriggio, ed è stata più deliziosa di quanto si possa descrivere. Lo studio è una perfetta sala da musica, ed era decorato con disegni e quadri di grande bellezza. Una fila di rododendri, sotto alte palme ondeggianti, nelle rientranze della finestra, attraverso le quali il sole al tramonto gettava luci dorate, ha aggiunto bellezza alla scena. Piatti, Strauss e Joachim hanno suonato, Santley ha cantato […]. La compagnia era molto interessante, tutto il mondo musicale e artistico era presente: Millais, Poynter, Burne-Jones, Tadema, Richmond, Browning e molti altri».